脱炭素社会の実現に向けて、家庭や企業での再生可能エネルギーの導入が加速しており、蓄電池の重要性はより高まっています。

太陽光発電と蓄電池を組み合わせることによって自家消費率が上がり、自然災害で停電が発生した際にも必要な電力を自力で賄うことができるようになります。

この蓄電池の導入を促進するために、国や自治体では補助金制度を実施していますので、うまく活用すれば初期費用を大幅に削減することが可能です。

この記事では、2025年度の蓄電池に関する補助金の最新情報について詳しく解説します。

【2025年度】蓄電池の補助金の動向

2025年度も、国・都道府県・市区町村から蓄電池への補助金が出ています。

それぞれの補助金制度は、再生可能エネルギーの普及促進や災害レジリエンスの強化、CO₂排出削減などの目的をもって設定されたものとなっています。

補助対象も個人住宅用から法人の大規模設備まで、幅広くカバーする支援メニューが用意されています。

以下では、「個人向け住宅用の蓄電池の補助金の動向」と「法人向けの蓄電池の補助金の動向」について解説します。

個人向け住宅用の蓄電池の補助金の動向

2025年度も個人向け住宅用の蓄電池に対する国の補助金制度が継続されており、「DR(デマンドレスポンス)対応型」の蓄電池に対する優遇措置が強化されています。

2024年度と比較すると、次のような点が変更されています。

- 容量制限の撤廃(大容量モデルも補助対象に)

- エネルギー管理システム(HEMS)との連携要件の明確化

- 補助金上限額の引き上げ(1台あたり最大20万円→25万円など)

これらの優遇措置の強化により、再生可能エネルギーの自家消費率を高めたい家庭や、停電時のバックアップ機能を高めて安心安全を追求したい家庭への導入が進むと見られています。

法人向けの蓄電池の補助金の動向

法人向けの蓄電池に対しては、国(複数の省庁)と自治体から非常に多くの補助金制度が実施されています。

2025年度は、2024年度に比べて次の点が強化されています。

- 太陽光発電とのセット導入に対する補助金拡充

- 災害拠点や物流拠点向けのレジリエンス強化型補助金の充実

- 工場・データセンター向けの脱炭素化支援制度の新設

法人向けの蓄電池設備は規模が大きいため、補助金額も数百万円~数千万円に達するケースも珍しくありません。

補助金をうまく活用することによって初期費用を大きく削減することが可能になります。

蓄電池の補助金は国、自治体(都道府県・市区町村)からそれぞれ出ている

蓄電池に対する補助金は、国・都道府県・市区町村からそれぞれ別の補助金が出ています。

国・都道府県・市区町村の補助金は原則併用可!ただし例外あり!

国・都道府県・市区町村から出ている補助金は、原則として併用することが可能です。

ただし、同じ財源から出ている補助金同士の併用はできません。具体的には、同じ設備に対して複数の国の補助金を併用することはできないということです。

しかし、設備が異なる場合は併用できる場合もあります。

また、複数の補助金を併用する場合は、それぞれの補助金の要件を満たしている必要があります。

補助金を受けられる条件がそれぞれの補助金制度によって異なっているため、国や自治体の公式サイトから詳しい情報を入手して把握しておくことが大切です。

【2025年】国からの蓄電池の補助金

2025年の国からの蓄電池への補助金は、個人向けと法人向けに分けて、それぞれ異なる制度が設けられています。

以下で、主要な補助金制度について紹介します。

個人向け住宅用の蓄電池の補助金

2025年度の個人住宅向けの蓄電池補助金は、「DR(デマンドレスポンス)対応」「住宅性能向上」「ZEH化」をキーワードとして展開されています。

代表的な補助金制度は、次の3つになります。

- DRリソース導入のための家庭用蓄電システム導入支援事業(DR補助金)

- 子育てグリーン住宅支援事業

- 戸建住宅ZEH化等支援事業

たくさんの補助金がもらえることはもちろん大切ですが、予算がなくなってしまうと補助金の申請受付が終わってしまうことを考えると、早期に自分の状況に合った制度を選び、対応可能な施工業者に相談することが重要となります。

以下で、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

DRリソース導入のための家庭用蓄電システム導入支援事業(DR補助金)

この補助金は、2024年度の補正予算で実施されているもので、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が実施しています。

再生可能エネルギーの導入拡大や電力需給の安定化を促すことを目的としており、電力需要の最適化(DR:デマンドリスポンス)に活用できる家庭用蓄電システムの導入を図るために行われています。

個人住宅向けの蓄電池補助金としては、最も活用しやすい補助金の一つですが、「補助金の対象はSIIで登録された蓄電池だけ」であることや「交付決定前に着工してはいけないこと」などに注意する必要があります。

2024年度からの大きな変更点としては、「DR対応機器の種類が拡充されたこと」や、「対象容量の下限が緩和されたこと」が挙げられます。

これにより、小容量の蓄電池でも補助対象になるケースが増加しています。

| 対象機器 | DR対応の家庭用蓄電池 |

|---|---|

| 補助金額 | 「設備費+工事費」の1/3以内(上限60万円) |

| 申請期間 | 2025年3月26日~2025年12月5日 予算上限に達するまで |

| 申請条件 | ・SIIで事前に登録された機器 ・DRに対応可能な設備 ・「設備費+工事費」が13.5万円/kWh(2024年度目標価格)以下 |

| 対象者 | ・日本国内に居住する個人 ・日本国内において事業活動を営んでいる法人又は個人事業主 |

| 補助金HP | https://dr-battery.sii.or.jp/r6h/ |

DRリソース導入のための家庭用蓄電システム導入支援事業(DR補助金)

子育てグリーン住宅支援事業

この補助金は、省エネ性能の高い住宅への補助金を通じて、持続可能な住宅ストックを形成することを目的とした国土交通省系の事業です。

新築やリフォームの際に一定の省エネ要件を満たせば、太陽光発電や蓄電池などの設備導入費も含めた補助が受けられます。

この制度の魅力は、「住宅全体の性能向上に対して補助金が交付される」点にあります。

太陽光発電や断熱改修、エコキュートなどと一緒に蓄電池を導入することで、補助額を最大化できます。

ただし、蓄電池単体での申請は不可で、あくまでZEH水準相当の住宅性能が前提です。

また、施工業者は「登録事業者」である必要があり、個人で好きな業者に依頼すると補助対象外になる可能性もあるため、事前の確認が必須です。

| 対象機器 | ZEH仕様住宅に導入する太陽光発電や蓄電池 |

|---|---|

| 補助金額 | 新築:160万円/戸または80万円/戸または40万円/戸 リフォーム:上限60万円/戸または40万円/戸 |

| 申請期間 | 新築:2025年6月30日~ リフォーム:~2025年12月31日 予算上限に達するまで |

| 申請条件 | 指定された建設業者による建築・設置 |

| 対象者 | 新築または大規模リフォームを行う個人 |

| 補助金HP | https://kosodate-green.mlit.go.jp/ |

戸建住宅ZEH化等支援事業

本制度は、住宅のゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化を目指す個人を支援する補助金であり、国の政策的にも中核的な位置づけとされています。

蓄電池はZEH化のための主要要素の一つとして明確に位置づけられています。

この制度は、ZEH認定の取得を目指す人にとって非常に有効です。太陽光発電、HEMS、蓄電池の三位一体の導入で、長期的な省エネ・光熱費削減が見込めるため、初期費用が高くても回収が早まります。

注意すべき点は、「ZEHビルダーに登録されている施工業者」でなければ申請できないことです。

また、申請枠の競争が激しく、早期締切もあるため、タイナビを活用して見積と施工業者の手配を一括で進めることが効率的です。

| 対象機器 | ZEH仕様住宅に導入する蓄電池 |

|---|---|

| 補助金額 | 定額補助 最大20万円 |

| 申請期間 | 2025年度中(年2回募集) |

| 申請条件 | ZEHビルダー登録業者による設置 |

| 対象者 | 新築・既築問わずZEH化を目指す個人 |

| 補助金HP | https://sii.or.jp/zeh/ |

法人向け蓄電池の補助金

法人が蓄電池を導入する際、補助金の活用は導入コストを大幅に圧縮できる強力な手段です。

2025年度は国の政策的にも「災害に強い地域づくり」や「産業部門の脱炭素化」が重要テーマとされており、蓄電池に対する支援制度がさらに強化されています。

以下に、2025年度に実施される代表的な法人向け補助金制度を省庁別にまとめて解説します。

| 補助金名 | 実施する省庁 | 補助対象 | 補助金額 | 募集期間 |

|---|---|---|---|---|

| 地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業 | 環境省 | 地方公共団体(都道府県・市町村等)が災害時避難所となる公共施設へ再生可能エネルギー設備(太陽光等)と蓄電池を導入する事業 | 対象経費の1/3~2/3(自治体の区分・設備種類により異なる) | 令和7年5月9日に一次公募終了 |

| ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 | 民間企業・法人等が自家消費型の太陽光発電設備と蓄電池を併設導入する事業(FITに頼らずPPAやリースによる導入含む) | 太陽光設備は1kWあたり4~7万円、蓄電池は1kWhあたり4~4.5万円を定額補助 (導入方式や住宅用・産業用の別に応じ設定) | 令和7年4月25日正午に一次公募終了。予算未消化時は二次公募あり | |

| 地域共生型の太陽光発電設備の導入促進事業 | 民間企業等が地域と調和した営農地やため池・水面上での太陽光発電設備導入を行う事業(ソーラーシェアリング、フロート型等) | 補助率1/2(導入コスト要件※を満たす場合) ※太陽光導入費用が最新調達価格ベンチマークを下回ること等 | 令和7年6月に二次公募あり | |

| 建物等における太陽光発電の新たな設置手法活用事業ソーラーカーポート補助金 | 民間企業等が駐車場上に自家消費型太陽光発電設備(ソーラーカーポート)とEV充電設備を導入する事業 | 太陽光発電設備に8万円/kW(定額) | 令和7年6月5日正午で募集終了 | |

| 窓、壁等と一体となった太陽光発電の導入加速化支援事業 | 民間企業等が建築物の窓ガラス・外壁一体型の太陽光発電設備(建材一体型太陽光:BIPV)を導入する事業 | 設備費の3/5(60%)以内(※一部案件は1/2) | 令和7年5月29日正午で募集終了 | |

| 離島の脱炭素化推進事業 | 離島地域において再生可能エネルギー発電設備と需要側設備を群管理・制御することで島全体の再エネ自給率向上を図る事業(離島マイクログリッド構築等) | 計画策定支援は3/4(上限1,000万円)、設備導入支援は2/3(上限5億円程度) | 二次公募:令和7年6月13日~7月11日正午 | |

| 新手法による建物間融通モデル創出事業 | 複数建物間で第三者保有(TPO)モデルによる電力融通を行い、平時の省CO₂化と災害時の非常用電源機能確保を両立するモデル事業 | 計画策定は3/4(上限1,000万円)、設備導入は1/2(通常) | 二次公募:令和7年6月13日~7月10日正午 | |

| データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業 | データセンター事業者等が再生可能エネルギーの導入や自家発電・蓄電設備導入によりデータセンターの脱炭素化・非常用電源強化を図る事業 | 1/3(上限額:1事業者あたり15億円まで) | 令和7年5月30日正午に募集終了 | |

| 浄化槽システムの脱炭素化推進事業 | 浄化槽(中大型合併処理浄化槽)を運用する地方公共団体・事業者等が、高効率ブロワなど省エネ型機器への更新や再エネ電源導入により浄化槽の脱炭素化を図る事業 | 1/2(上限額の制限なし) | 令和7年4月21日~ ※予算消化まで随時受付(前年は~11月末締切) | |

| サステナブル倉庫モデル促進事業(旧自立型ゼロエネルギー倉庫モデル促進事業) | 物流倉庫において断熱・空調効率化や自家消費太陽光・蓄電池等を導入し、ゼロエネルギー化(ZEB化)を図る事業 | 1/2(経費の50%:補助上限額:CO₂削減効果に応じ設定 | 令和7年5月9日に一次募集終了。必要に応じて二次公募の可能性あり | |

| 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO₂化加速事業(SHIFT事業) | 製造工場や事業所において、高効率設備への更新や電化・燃料転換、省CO₂計画策定等を行う意欲的な脱炭素化取組を支援する事業 | 1/3(補助上限額:中小事業所1億円、大企業5億円程度 ※デジタル活用によるCO₂削減管理支援は補助率3/4(上限200万円) | 令和7年6月16日に二次募集終了 | |

| 新築/既存建築物のZEB普及促進支援事業 | 民間事業者等がオフィスビルや商業施設、学校等の新築または既存建物をZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化するため高断熱化や高効率設備導入を行う事業 | 補助率:1/2(経費の50%:補助上限額:1億円/件) | 令和7年5月9日に一次募集終了 | |

| 需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入促進支援事業 | 経済産業省 | 需要家(電力利用者)が主導し発電事業者・小売事業者と連携して行う大規模な自家消費型太陽光発電設備の導入、および再エネ発電設備に併設する大容量蓄電池の導入を支援 *オフサイトコーポレートPPA普及やFIP電源への蓄電池併設を目的 | 最大2/3(上限額の制限なし) | 2025年度(令和7年度)は既採択案件の継続予算のみで新規公募実施なし |

| 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業 | FIP認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(太陽光に限らず)に併設する大規模蓄電システムの導入を行う事業(いわゆる系統用蓄電池の導入支援) | 補助率:1/3(一部条件下で1/2:補助上限額は特になし) | 2025年度は新規公募の予定なし | |

| 業務産業用蓄電システム導入支援事業 | 事業者(中小企業等)が自家消費型の定置用蓄電池を導入し、エネルギーマネジメントやデマンドレスポンスに活用する事業(家庭用も含む補助制度) | 1/3(導入費用の3分の1:補助上限額は蓄電池1台あたり60万円まで | 令和7年4月中旬~12月5日(先着順受付) | |

| 物流脱炭素化促進事業 | 国土交通省 | 倉庫、物流センター、トラックターミナル等の物流施設において、水素利用設備や大容量蓄電池・太陽光・EV充電器等を導入し、物流における脱炭素化とレジリエンス強化を図る事業 | 1/2以内(補助上限額:水素活用設備導入は2.5億円、再エネ活用設備導入は2億円) | 二次公募:令和7年6月13日~7月11日16:00 |

| 物流拠点機能強化支援事業 | 物流拠点(倉庫・流通拠点施設)の災害対応力を高めるため、非常用自家発電設備や蓄電池等の非常用電源を導入する事業(災害時の物資輸送拠点として機能維持) | 1/2以内(補助上限額は1施設あたり1,500万円) | 令和7年4月23日~11月28日(随時受付・先着順) | |

| 宿泊施設サステナビリティ強化支援事業 | ホテル・旅館等の宿泊事業者が省エネ改修や再エネ設備導入、脱炭素経営につながる取組(例:省エネ機器、EV充電設備、ゴミ削減施策等)を行う事業 | 1/2(経費の50%:補助上限額は1施設あたり1,000万円) | 2025/5/30申請受付を終了 |

| 補助金名 | 実施する省庁 | 補助対象 | 補助金額 | 募集期間 |

|---|---|---|---|---|

| 地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業 | 環境省 | 地方公共団体(都道府県・市町村等)が災害時避難所となる公共施設へ再生可能エネルギー設備(太陽光等)と蓄電池を導入する事業 | 対象経費の1/3~2/3(自治体の区分・設備種類により異なる) | 令和7年5月9日に一次公募終了 |

| ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 | 民間企業・法人等が自家消費型の太陽光発電設備と蓄電池を併設導入する事業(FITに頼らずPPAやリースによる導入含む) | 太陽光設備は1kWあたり4~7万円、蓄電池は1kWhあたり4~4.5万円を定額補助 (導入方式や住宅用・産業用の別に応じ設定) | 令和7年4月25日正午に一次公募終了。予算未消化時は二次公募あり | |

| 地域共生型の太陽光発電設備の導入促進事業 | 民間企業等が地域と調和した営農地やため池・水面上での太陽光発電設備導入を行う事業(ソーラーシェアリング、フロート型等) | 補助率1/2(導入コスト要件※を満たす場合) ※太陽光導入費用が最新調達価格ベンチマークを下回ること等 | 令和7年6月に二次公募あり | |

| 建物等における太陽光発電の新たな設置手法活用事業ソーラーカーポート補助金 | 民間企業等が駐車場上に自家消費型太陽光発電設備(ソーラーカーポート)とEV充電設備を導入する事業 | 太陽光発電設備に8万円/kW(定額) | 令和7年6月5日正午で募集終了 | |

| 窓、壁等と一体となった太陽光発電の導入加速化支援事業 | 民間企業等が建築物の窓ガラス・外壁一体型の太陽光発電設備(建材一体型太陽光:BIPV)を導入する事業 | 設備費の3/5(60%)以内(※一部案件は1/2) | 令和7年5月29日正午で募集終了 | |

| 離島の脱炭素化推進事業 | 離島地域において再生可能エネルギー発電設備と需要側設備を群管理・制御することで島全体の再エネ自給率向上を図る事業(離島マイクログリッド構築等) | 計画策定支援は3/4(上限1,000万円)、設備導入支援は2/3(上限5億円程度) | 二次公募:令和7年6月13日~7月11日正午 | |

| 新手法による建物間融通モデル創出事業 | 複数建物間で第三者保有(TPO)モデルによる電力融通を行い、平時の省CO₂化と災害時の非常用電源機能確保を両立するモデル事業 | 計画策定は3/4(上限1,000万円)、設備導入は1/2(通常) | 二次公募:令和7年6月13日~7月10日正午 | |

| データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業 | データセンター事業者等が再生可能エネルギーの導入や自家発電・蓄電設備導入によりデータセンターの脱炭素化・非常用電源強化を図る事業 | 1/3(上限額:1事業者あたり15億円まで) | 令和7年5月30日正午に募集終了 | |

| 浄化槽システムの脱炭素化推進事業 | 浄化槽(中大型合併処理浄化槽)を運用する地方公共団体・事業者等が、高効率ブロワなど省エネ型機器への更新や再エネ電源導入により浄化槽の脱炭素化を図る事業 | 1/2(上限額の制限なし) | 令和7年4月21日~ ※予算消化まで随時受付(前年は~11月末締切) | |

| サステナブル倉庫モデル促進事業(旧自立型ゼロエネルギー倉庫モデル促進事業) | 物流倉庫において断熱・空調効率化や自家消費太陽光・蓄電池等を導入し、ゼロエネルギー化(ZEB化)を図る事業 | 1/2(経費の50%:補助上限額:CO₂削減効果に応じ設定 | 令和7年5月9日に一次募集終了。必要に応じて二次公募の可能性あり | |

| 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO₂化加速事業(SHIFT事業) | 製造工場や事業所において、高効率設備への更新や電化・燃料転換、省CO₂計画策定等を行う意欲的な脱炭素化取組を支援する事業 | 1/3(補助上限額:中小事業所1億円、大企業5億円程度 ※デジタル活用によるCO₂削減管理支援は補助率3/4(上限200万円) | 令和7年6月16日に二次募集終了 | |

| 新築/既存建築物のZEB普及促進支援事業 | 民間事業者等がオフィスビルや商業施設、学校等の新築または既存建物をZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化するため高断熱化や高効率設備導入を行う事業 | 補助率:1/2(経費の50%:補助上限額:1億円/件) | 令和7年5月9日に一次募集終了 | |

| 需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入促進支援事業 | 経済産業省 | 需要家(電力利用者)が主導し発電事業者・小売事業者と連携して行う大規模な自家消費型太陽光発電設備の導入、および再エネ発電設備に併設する大容量蓄電池の導入を支援 *オフサイトコーポレートPPA普及やFIP電源への蓄電池併設を目的 | 最大2/3(上限額の制限なし) | 2025年度(令和7年度)は既採択案件の継続予算のみで新規公募実施なし |

| 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業 | FIP認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(太陽光に限らず)に併設する大規模蓄電システムの導入を行う事業(いわゆる系統用蓄電池の導入支援) | 補助率:1/3(一部条件下で1/2:補助上限額は特になし) | 2025年度は新規公募の予定なし | |

| 業務産業用蓄電システム導入支援事業 | 事業者(中小企業等)が自家消費型の定置用蓄電池を導入し、エネルギーマネジメントやデマンドレスポンスに活用する事業(家庭用も含む補助制度) | 1/3(導入費用の3分の1:補助上限額は蓄電池1台あたり60万円まで | 令和7年4月中旬~12月5日(先着順受付) | |

| 物流脱炭素化促進事業 | 国土交通省 | 倉庫、物流センター、トラックターミナル等の物流施設において、水素利用設備や大容量蓄電池・太陽光・EV充電器等を導入し、物流における脱炭素化とレジリエンス強化を図る事業 | 1/2以内(補助上限額:水素活用設備導入は2.5億円、再エネ活用設備導入は2億円) | 二次公募:令和7年6月13日~7月11日16:00 |

| 物流拠点機能強化支援事業 | 物流拠点(倉庫・流通拠点施設)の災害対応力を高めるため、非常用自家発電設備や蓄電池等の非常用電源を導入する事業(災害時の物資輸送拠点として機能維持) | 1/2以内(補助上限額は1施設あたり1,500万円) | 令和7年4月23日~11月28日(随時受付・先着順) | |

| 宿泊施設サステナビリティ強化支援事業 | ホテル・旅館等の宿泊事業者が省エネ改修や再エネ設備導入、脱炭素経営につながる取組(例:省エネ機器、EV充電設備、ゴミ削減施策等)を行う事業 | 1/2(経費の50%:補助上限額は1施設あたり1,000万円) | 2025/5/30申請受付を終了 |

【2025年度】法人向け太陽光発電関連の補助金情報一覧!申請時の注意点なども徹底解説

【2025年】国からの補助金の注意点

国からの補助金に関して注意すべき5つの条件について説明します。

- 蓄電池を購入する前の段階での申し込みが必要

- 補助金の対象はSIIで事前登録された蓄電池のみ

- 補助金の算出に用いられるのは「初期実効容量」

- 補助金額の出し方に注意

- 補助金の予算の上限に注意

これらの条件を満たさないと補助金の対象外となってしまうため注意しましょう。

こちらの条件は昨年の経産省からの補助金条件ですので、今年度の予算発表前の参考としてお読みください。

蓄電池を購入する前の段階での申し込みが必要

国の補助金に申請するには蓄電池を購入する前の段階で申し込むことが必要です。

国の補助金は、交付が決定する前の契約や発注によって発生した経費は、補助金の交付対象外となっています。

つまり、最初に補助金の申請を行ったら、決定の通知を受け取るまでは蓄電池の購入は待っておかなければならないのです。

逆に、必ずしも購入決断してから補助金申請する必要もありません。

ただし、蓄電池の販売者と仮契約を結んだり、覚書を交わしたりするぶんには問題ありません。本契約は交付が決定してから締結しましょう。

補助金の対象はSIIで事前登録された蓄電池のみ

SIIとは、一般社団法人環境共創イニシアチブの略称です。

今回の経産省からの補助金は一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に機器登録されているメーカーの蓄電池のみが補助の対象とされており、環境省からの補助金は一般財団法人環境イノベーション情報機構に機器登録されているメーカーの蓄電池のみ補助の対象機器です。

基本的に国の補助金対象となるのは、経産省・環境省共に事前に補助金の対象商品メーカーが発表され、その対象製品のみが補助の対象となりますので、どの蓄電池メーカーでも補助の対象になるわけではありませんのでご注意ください。

一般的な蓄電池メーカー(オムロン・ニチコン・ネクストエナジー・パナソニック・シャープ・住友電工・田淵電気・長州産業・カナディアンソーラーほか)のあらゆる機種が登録されています。

蓄電池の販売企業が一括見積りで提案する蓄電池は、ほぼ補助金対象のメーカー・機種です。

補助対象機種かどうかを確認したいときは、見積もりに記載された蓄電池の機種が補助金対象のデータベースに載っているかをチェックします。

補助金の算出に用いられるのは「初期実効容量」

蓄電池の容量にはメーカーが公称する「蓄電容量」と「初期実効容量」があり、数値が異なります。

補助金の額は「蓄電容量」よりも値が小さい「初期実効容量」をもとに計算されます。

ちなみに、「蓄電容量」とは、蓄電できる最大の量としてメーカーが発表している数値です。

それに対し、「初期実効容量」とは、蓄電池が実際に供給できる出力容量を指します。

補助金額の出し方に注意

1kWhあたり3.2万円の補助金がでる制度を使うときにもらえる金額は、補助金の額:32万円(10×3.2万円/kwh)

補助率が定められているときは、計算した補助金額か上限額のどちらか低いほうの金額がもらえます。

補助金の予算の上限に注意

蓄電池の補助金は、期日前でも予算を使い切ったらそこで受付を終了してしまいます。

つまり、補助金を申請する人が多ければ、公募期間が満了するよりも早く、予算に達して終了してしまう可能性もあります。

蓄電池の導入を検討している人は、できるだけ早めに計画を立てるほうがよいでしょう。

仮に38.5億円が予算だとして、これを交付件数に換算するとおよそ1.5万件です。

国の補助金と東京都の補助金は申込数が多く、早期終了しやすい傾向がありますので注意してください。

【2025年】自治体からの蓄電池の補助金

自治体(都道府県・市区町村)でも、独自の蓄電池補助制度を実施しています。

北海道・東北地方の都道府県別補助金情報

関東地方の都道府県別補助金情報

中部地方の都道府県別補助金情報

愛知県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県

近畿地方の都道府県別補助金情報

中国地方の都道府県別補助金情報

四国地方の都道府県別補助金情報

九州・沖縄地方の都道府県別補助金情報

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

【2025年】自治体からの補助金の注意点

地方自治体の場合は必ずしも契約前の申請というわけでもありません。補助金の要件は蓄電池を購入する前にしっかりチェックしておきましょう。

地方自治体の蓄電池の補助金を申請するには、はじめに容量や太陽光システムとの連携、指定された対象機器があるかなど、各自治体の条件を確認することが必要です。

税金の滞納がないことや、自治体内の住宅で新規に設置される未使用品であるなど、他の条件についても確認しましょう。

自治体によっても違いますが、自治体のサイトから必要書類をダウンロードして郵送する方法や、窓口に持参するなどの申請方法があります。申請から受給するまでの期間も自治体によって異なるため注意が必要です。

実際にいくらぐらいもらえる?蓄電池の補助金採択事例

実際に個人向け、法人向けでどれぐらいの補助金が期待できるのか、実際に補助金が採択された事例をご紹介します。

個人向け住宅用の蓄電池の補助金の事例

和歌山県在住のAさまの邸宅では、エクソル製の太陽光発電と蓄電池をセットで導入し、和歌山県が実施している「和歌山市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金」を利用。

次のように補助金前は250万円の導入費用がかかるのに対し、補助金の活用により168万7,000円が補助され、81万3,000円にまで導入費用が下がりました。

| メーカー | 容量 | 導入費用 | 補助金額 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 補助金 差し引き前 | 補助金 差し引き後 | ||||

| 太陽光 | エクソル | 7kw | 1,090,000 | 343,000 | ¥747,000 |

| 蓄電池 | エクソル | 10kwh | 1,410,000 | 470,000 | ¥940,000 |

| ¥2,500,000 | ¥813,000 | ¥1,687,000 | |||

また、香川県在住のBさまの邸宅では、ネクストエナジー製の太陽光発電と、住友電工製の蓄電池をセットで導入しました。

国が実施する補助金である「再生可能エネルギー導入拡大に資する分散型エネルギーリソース導入支援事業費補助金」と、香川県が実施する「かがわスマートハウス促進事業補助金」、そして高松市が実施する「高松市スマートハウス等普及促進補助金」の3つを併用。

次のように59万800円が補助され、補助金前は303万6,000円だった導入費用が244万5,200円まで下がりました。

| メーカー | 容量 | 導入費用 | 補助金額 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 補助金 差し引き前 | 補助金 差し引き後 | ||||

| 太陽光 | ネクストエナジー | 6kW | 996,050 | 946,050 | ¥50,000 |

| 蓄電池 | 住友電工 | 12kWh | 2,039,950 | 1,499,150 | ¥540,800 |

| 合計 | ¥3,036,000 | ¥2,445,200 | ¥590,800 | ||

法人向けの蓄電池の補助金の事例

千葉県のある企業がサニックス製の太陽光発電を導入しました。

導入費用は1億350万円だったのに対し、東京都の補助金である「東京都地産地消再エネ増強プロジェクト都外設置」を活用することにより、5,175万円が補助され、導入費用が5,175万円と半額になっています。

| メーカー | 容量 | 導入費用 | 補助金額 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 補助金 差し引き前 | 補助金 差し引き後 | ||||

| 太陽光 | サニックス | 500kW以上 | 103,500,000 | 51,750,000 | ¥51,750,000 |

| 合計 | ¥103,500,000 | ¥51,750,000 | ¥51,750,000 | ||

蓄電池の補助金申請の際に押さえておくべきポイント

蓄電池の補助金は、申請条件や必要書類など細かく定められており、しかも国・都道府県・市町村などの実施主体によって、申請条件や必要書類が異なっています。

本来受けられるはずの補助金が、書類不備や申請遅れなどによって活用できなくなるといったことも考えられます。

ここでは、申請前に必ず確認しておきたい次の4つのポイントについて解説します。

- フライング着工(補助金交付決定前の着工・契約)は失格

- 予算枠には限りがある!早めに申請を!

- 補助金によって対象となる施工業者が限られるので注意!

- 補助金・助成金の見積もりでは悪徳業者に注意

- 必要書類の間違いに注意!

フライング着工(補助金交付決定前の着工・契約)は失格

補助金申請における最大の落とし穴が「フライング着工」です。

これは、補助金の交付決定通知を受け取る前に、契約・工事着手・発注などを進めてしまう行為を指します。

たとえば、「どうせ採択されるだろうから先に設置しておこう」と先走って契約・施工を始めてしまった場合、その時点で補助対象外となってしまい、申請は自動的に却下されます。

見積取得や現地調査、申請書類の準備までは問題ありませんが、「契約書の締結」「請負工事の発注」「現場の着工」といった具体的な工程は、必ず交付決定の通知が正式に下りてからでなければなりません。

予算枠には限りがある!早めに申請を!

補助金の多くは、先着順であり、申請期間中であっても予算上限に達すると即日締切となります。

とくに国の補助金や、東京都のように人気のある自治体の制度では、募集開始から1~2週間で埋まることもあるため、迷っているうちに申請機会を失うリスクがあります。

また、制度によっては「一次募集」「二次募集」と段階的に枠が設けられていることもありますが、一次で大半の予算が消化され、二次は実施されないケースもあります。

さらに年度後半になると、補助金単価が下がる場合や制度内容が変更されるリスクもあるため、「早く動いた人が有利」なのが補助金の世界です。

導入を少しでも考えているなら、まずは施工可能な業者に見積を依頼し、制度内容や必要書類を早期に把握することが、結果としてスムーズな申請と高い採択率につながります。

補助金によって対象となる施工業者が限られるので注意!

補助金制度の中には、「認定登録された施工業者でなければ申請できない」という要件が設けられているものが少なくありません。

これは、設置工事の安全性や性能を担保するために、制度実施団体(SIIや自治体)が審査した業者に限って補助対象にしているためです。

たとえば、経済産業省系の補助金では「事前にSII登録を受けた施工業者」での工事が必須であり、いくら良心的な価格でも、登録されていない業者を選んでしまうと、補助金申請そのものが無効になります。

この点、タイナビ蓄電池では補助金対応可能な登録業者のみを対象に、一括で5社までの相見積もりが取れる仕組みを提供しています。

自身で探す手間を省き、補助金の申請代行にも対応している業者に絞って比較検討できるため、安心して申請に臨めます。

補助金・助成金の見積もりでは悪徳業者に注意

蓄電池の補助金や助成金の交付条件、申請方法などには専門用語が多く、一般人にとって難解な場合が多いでしょう。

そこにつけ込んで、購入者をだます悪徳業者もいるため、注意が必要です。

購入時は複数の販売店の話を聞いて信頼できる業者と契約するようにしましょう。

インターネットなどで費用の相場をリサーチするなど、業者の提示する見積もり金額が適正なものかどうか、自分でもある程度は見分けられるようにしておくとよいでしょう。

高齢者などは自分で調べたりはっきり断ったりするのが苦手な場合もあります。高齢の親族などが契約しようとしている場合は、インターネットで情報収集ができる人が手伝ってあげたほうが安心です。

蓄電池の訪問販売に要注意! トラブルの予兆と回避方法とは?

必要書類の間違いに注意!

補助金申請で非常に多い失敗が、「書類不備」です。蓄電池の補助金申請書類では、以下のような細かな記載が求められます。

- 機器名、メーカー名、型番の正確な記載

- 設置場所の詳細(住所、階数、配置図)

- 見積書の記載方法(「一式」や「セット価格」はNG)

- 工事の内容ごとの明細化

たとえば、「蓄電池(Panasonic)」としか書いていないと、「型番が不明」と判断されて差し戻しの対象となります。

また、費用内訳が明記されていない場合、「補助対象が判断できない」として、最終的に不採択になるリスクもあります。

さらに、制度によっては写真や図面、系統連系に関する資料など、多岐にわたる添付書類が求められることもあります。

個人でこれらを一つひとつ確認しながら整えるのはハードルが高く、書類不備による差し戻しが続くと、結局期日までに間に合わず、補助金を逃してしまうケースもあります。

こうした事態を避けるためにも、書類作成・申請代行に対応した業者に依頼するのが安全策です。

タイナビでは、申請代行まで対応可能な登録施工業者を紹介してくれるため、失敗を避けたい方にとって心強いパートナーとなるでしょう。

2026年以降の蓄電池の補助金の動向

2026年度以降も蓄電池の補助金は継続される見込みです。

ただし、補助単価は徐々に下がっていく可能性があり、次のような動きが予測されます。

- 自家消費+DR制御重視の補助へシフト

- 法人向けはCO₂削減量による成果連動型へ

- 一部の自治体では財政事情により縮小・終了の可能性あり

導入を検討しているなら、補助金が充実している今がベストタイミングです。

蓄電池の補助金に関するよくあるQ&A

蓄電池の補助金は非常に複雑です。

また、国や自治体とそれぞれが違った補助金を運用しているので、どれが対象なのか?などが分からなくなってしまいやすい傾向があります。

ここでは蓄電池の補助金に関して、業者によく寄せられる以下の疑問点をQ&A形式でまとめました。

- 国と自治体の補助金は併用できる?

- 蓄電池の補助金は自分で申請できる?

- 蓄電池本体だけ買ってDIYで設置するのは補助対象になる?

- PPA・リースで補助金は出る?

- 中古・リユースの蓄電池の導入は補助金の対象になる?

- 補助金をもらった後に蓄電池を売却、住宅ごと売却してもOK?

- 蓄電池の工事費まで補助金が出ることはある?

- 蓄電池の増設は補助金の対象になる?

- 補助金申請から振り込みまでの期間はどれぐらい?

- 税制優遇と蓄電池の補助金の併用は可能?

- ポータブル蓄電池は補助金の対象になる?

以下で、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

国と自治体の補助金は併用できる?

原則として、国と自治体(都道府県・市区町村)の補助金は併用可能です。

たとえば、国のDR補助金を受けつつ、東京都や大阪市など自治体独自の補助金も受け取ることができます。

ただし、注意点として「どちらも国庫が財源になっている補助金」は、同一設備への重複助成ができないケースがあるため、制度ごとに要件を確認する必要があります。

また、補助金の対象機器や要件がわずかでも異なる場合は併用が認められる場合もあります。

併用の可否は制度の公式サイトや施工業者に確認しましょう。

蓄電池の補助金は自分で申請できる?

制度上は誰でも申請できますが、実務的には専門知識と経験がないと難しいのが現実です。

たとえば、設備の型番や設置場所の記載ミス、必要書類の不足、契約日・着工日の管理ミスなど、些細なミスでも「不採択」になるリスクがあります。

補助金制度は年ごとに変更され、申請様式や締切も多様です。

そのため、実際には施工業者や販売会社が「代理申請」を行うケースが一般的であり、安全で確実です。

タイナビ蓄電池では、こうした代理申請に対応した業者の見積もりを一括で取得できる点が大きなメリットです。

蓄電池本体だけ買ってDIYで設置するのは補助対象になる?

補助金の多くは、「機器費+工事費」を一体として補助対象としています。

そのため、蓄電池本体のみをインターネットなどで購入してDIY設置を行った場合、補助金の対象外となります。

また、電気工事士の資格がないまま設置を行うと、重大な火災や感電事故の原因になることもあります。

補助金制度の趣旨は、安全性とエネルギー効率の高い設備を専門業者によって適切に設置することにありますので、必ず認定業者に設置を依頼しましょう。

太陽光発電つきの蓄電池は自作できる? DIYで作る方法とは

PPA・リースで補助金は出る?

PPA(電力購入契約)やリース契約による導入でも、補助金の対象になるケースとならないケースがあります。

補助対象となるには、「補助金交付対象者が設備の所有者」であることが基本条件です。

したがって、所有権がPPA事業者にある場合や、リース契約で所有権が移転しない形態では、補助金の申請ができないことがあります。

一方で、一部の制度では特例として対象に含まれる場合もあるため、契約形態と制度要件を必ず事前に確認しましょう。

蓄電池のリース・レンタルと購入はどっちがお得?メリットデメリットを比べて解説

中古・リユースの蓄電池の導入は補助金の対象になる?

蓄電池の補助金制度では、一度でも使用された中古製品は全て対象外とされています。

これはモデルハウスや展示場で短期間使用された製品であっても同様です。

また、内部構造が劣化している可能性がある中古蓄電池の安全性や性能に対する保証が難しいため、補助金制度では新品の登録機種のみを認定対象としています。

新たに導入する際は、SIIなどの公的機関が認定した機器の中から選び、必ず新品を設置するようにしましょう。

補助金をもらった後に蓄電池を売却、住宅ごと売却してもOK?

補助金を受けて設置した蓄電池には「一定期間の保有義務」が課されるのが一般的です。

多くの制度では、3年~6年の間に譲渡・売却・撤去・転居が発生した場合、補助金の全額または一部返還が求められます。

住宅ごと売却する場合でも、事前に申請窓口に「設備の継続利用の確認」などを行う必要がある場合があります。

売却や転居を検討している場合は、あらかじめ補助金制度の保有義務規定を確認するようにしましょう。

蓄電池の工事費まで補助金が出ることはある?

一般的に、個人向け補助金では機器本体に対する補助が中心であり、工事費は対象外とされることが多いです。

しかし、法人向けの大規模導入の場合や、公共施設向けの補助制度では、設計・施工費も含めて補助対象となる制度があります。

たとえば「地域レジリエンス強化事業」や「SHIFT事業」などでは、工事費や設備費を合わせた総額に対して補助が交付されるケースがあります。

導入規模に応じて対象制度が異なるため、詳細は制度ごとの交付要綱で確認しましょう。

蓄電池の増設は補助金の対象になる?

すでに設置している蓄電池に対して、増設を行う場合でも補助金の対象となる可能性はあります。

ただし、その条件は非常に限定的で、SII(環境共創イニシアチブ)に登録された同一パッケージを丸ごと増設すること、DR制御対応であることなど、細かな要件が課されます。

一部セルの追加や、異なるメーカー機器との混在構成などは対象外とされるため注意が必要です。

補助金の対象になるか不安な場合は、タイナビなどで事前に確認・相談しましょう。

補助金申請から振り込みまでの期間はどれぐらい?

補助金の振込時期は制度により異なりますが、申請から交付決定、設置完了報告、審査、そして入金まで、通常で3~6か月程度かかるのが一般的です。

特に、書類に不備があると差し戻しや審査の遅延が発生し、結果として半年以上かかるケースもあります。

また、法人向けの場合は補助金が後払い(精算払い)であることが多いため、資金繰りに注意が必要です。

着実に進めるためにも、タイナビから一括見積もりができる補助金申請実績のある業者に依頼するのが安心です。

税制優遇と蓄電池の補助金の併用は可能?

併用は可能です。たとえば法人の場合、中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)やグリーン投資減税などの制度は、補助金と併用して活用できます。

ただし、税務上の取得価額に補助金分が含まれない点には注意が必要です。

つまり、「補助金で受け取った金額は取得価額から差し引く」必要があります。

また、制度によっては事前申請が必要なものもあるため、税理士や会計士と連携しながら進めましょう。

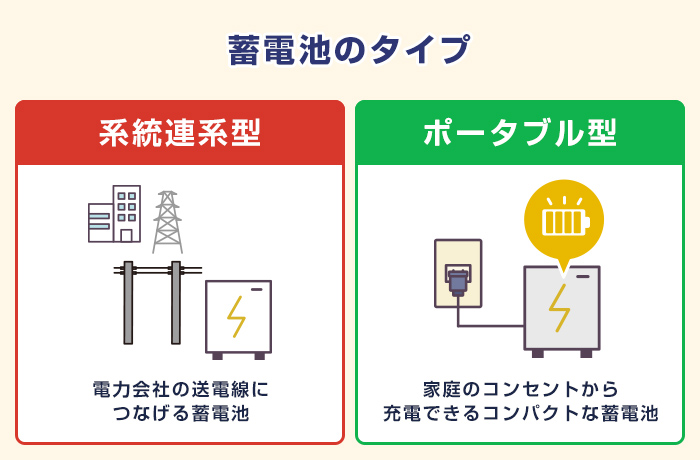

ポータブル蓄電池は補助金の対象になる?

多くの国・自治体の制度では、ポータブル蓄電池は対象外とされています。

これは「移動可能で常設設置ではない機器」は、住宅や施設の電力系統と一体管理が困難であることが理由です。

ただし、自治体によっては災害対策の一環としてポータブル蓄電池も対象とする制度があります。たとえば以下の自治体では対象例があります

ただしこれらも年度により変更されるため、自治体公式サイトで最新情報を確認してください。

ポータブル蓄電池を徹底比較!性能・シチュエーション別のおすすめ機種を紹介

東京都江戸川区

災害備蓄品としてのポータブル電源購入補助あり。

| 自治体 | 江戸川区 |

|---|---|

| 事業名 | 「気候変動に備え、脱炭素を目指す補助金」 (ポータブル蓄電池購入費補助) |

| 補助金額 | 一律10,000円 |

山形県朝日町

高齢者世帯向けにモバイルバッテリー型蓄電池の導入を支援。

| 自治体 | 山形県朝日町 |

|---|---|

| 事業名 | 「朝日町家庭用ポータブル蓄電池購入費補助金 |

| 補助金額 | 補助の対象経費の5分の1以内、 補助上限額10,000円 |

静岡県下田市

防災用品支給事業として、特定用途でポータブル蓄電池を支給。

| 自治体 | 下田市 |

|---|---|

| 事業名 | 「家庭用ポータブル発電機等購入費補助金」 |

| 補助金額 | 補助対象経費の2分の1以内、 補助上限額4万円 |

山梨県昭和町

地域防災モデル事業として、一定容量以上の可搬型蓄電池を補助対象に。

| 自治体 | 昭和町 |

|---|---|

| 事業名 | 昭和町家庭用ポータブル発電機等購入費補助金交 |

| 補助金額 | 補助対象経費の2分の1以内、 補助上限額2万円 |

補助金申請代行を含めた蓄電池の設置見積もりならタイナビ蓄電池におまかせ!

この記事では、2025年度の蓄電池に関する補助金の最新情報について詳しく解説しました。

「補助金を使いたいけれど、手続きが難しそう」「施工業者も探さなきゃいけないの?」と感じる方は、タイナビ蓄電池をぜひご活用ください。

- 国・都道府県・市区町村の補助金に対応

- 登録済み業者から最大5社の見積もり取得が可能

- 書類作成・申請手続きまで一括代行

補助金制度の活用によって、蓄電池の導入はもっと身近なものになります。

まずは無料見積もりから、一歩を踏み出してみませんか?

編集部おすすめ記事

【2025年】蓄電池の補助金情報まとめ!国・自治体の動向を解説

【2025年最新】家庭用蓄電池メーカーランキング!目的別おすすめメーカーも紹介

蓄電池はやめたほうがいい?向いていないケースや導入をしたほうがお得なケースを解説

蓄電池の導入は元が取れない?取れる?費用対効果を徹底検証

蓄電池の大きさ・重さはどのくらい?狭い場所や家にも設置できる?

【2025年】家庭用蓄電池の価格相場はいくら?どこが安いのか比較して決めよう