そもそも蓄電池で「元を取る」というのはどういうことなのかを再確認しておきましょう。

蓄電池を導入して「元を取る」とは、蓄電池の導入のための初期費用を、導入後の電気料金の削減によって回収して、初期費用金額を超える削減金額を得ることです。

また、蓄電池を活用して「電気料金を安くする」とは、太陽光発電で発電した電気料金0円の電気を蓄電池に貯めて自家消費したり、夜間などの電気料金が安い時間帯に蓄電池に電気を貯めて日中の電気料金が高い時間帯に利用することです。

蓄電池の経済性を評価するためには、これらの要素を総合的に考慮して、総コストと蓄電池によって得られる利益を比較することが重要です。

ここでは、夜間と日中の電気料金の差額を利用して節約し、蓄電池の導入のための初期費用を相殺することなどについて詳しく解説します。

電気代のムダ、減らしませんか?

「電気代がどんどん上がる…」

「節約したいけど面倒なのはイヤ!」

「ずっとお得に使える方法は?」

太陽光+蓄電池で電気代を大幅カット!

一括見積もりなら、最安&安心!

- 実績10年以上の専門家が厳選!

- 納得できなければ契約不要!

- 無料相談であなたに最適なプラン!

【結論】蓄電池導入で元が取れる可能性が高い

まず最初に結論を言うと、蓄電池の導入は「元が取れる」可能性が高いと考えられます。

その理由は次の3つです。

国や自治体の補助金が増加

国や自治体の補助金は、蓄電池導入の初期費用を減らすことになりますので、初期費用を回収する期間が短くなり、早く「元を取る」ことができるようになります。

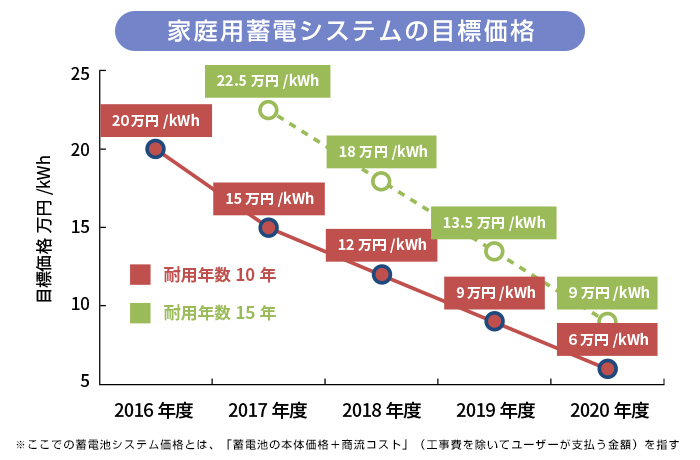

蓄電池の性能が向上!購入価格は減少傾向

蓄電池の小型化や長寿命化などの性能向上によって、低価格化や効率向上につながります。

実際に蓄電池の購入・設置工事価格は年々減少傾向にあります。

一方で性能は上がっているのです。

これによって購入価格の削減が期待できますので、初期費用を回収する期間が短くなり、より早く「元を取る」ことができるようになります。

電気料金の高騰

電力会社の電気料金が高騰しているということは太陽光パネルで発電できる0円の電気との差額が大きくなるということですので、太陽光発電や蓄電池を導入することによって得られる利益が大きくなります。

これにより初期費用を回収する期間が短くなり、早く「元を取る」ことができるようになります。

蓄電池選びで後悔しがちな4つのポイント

蓄電池で後悔しないために知っておきたいポイントが次の4つです。

- 最適な蓄電容量を選べば良かった

- 停電対策をもっと重視していれば良かった

- 卒FIT後のことを考えて導入すれば良かった

- 適正価格をもっと慎重に検討すべきだった

それぞれ詳しく見ていきましょう。

最適な蓄電容量を選べば良かった

蓄電池で貯められる電気の量は機種によって異なりますが、少なすぎれば十分な家電が使えませんし、多すぎれば初期の支出が増えてしまいます。

ですので、まずはあなたのご家庭が蓄電池に求める容量をチェックすると良いでしょう。

メーカー仕様書の蓄電容量には「kWh」という単位が使われています。

目安としては、1kWhは1,000Whで消費電力が1.000Wの家電を1時間動かすことができます。

| 世帯人数 | 使用量平均 |

|---|---|

| 一人暮らし | 6.1kWh/日 |

| 2人世帯 | 10.5kWh/日 |

| 3人世帯 | 12.2kWh/日 |

| 4人世帯 | 13.1kWh/日 |

| 5人世帯 | 14.8kWh/日 |

| 6人世帯 | 18.4kWh/日 |

普段の生活で使う電力量よりも大きい蓄電池にすると、初期費用が高くなり元を取るまでの期間が長期化して後悔することになります。

使いたい家電に必要な容量はどれくらいかを確認して、ニーズに合う蓄電容量を選ぶと無駄がないでしょう。

停電対策をもっと重視していれば良かった

停電に備えて蓄電池を買ったのに、いざというときに必要な家電が使えないとなれば後悔してしまうでしょう。

停電対策の観点から蓄電池を選ぶなら、チェックするポイントは3つあります。

- 使いたい家電が多い:蓄電容量を多めに

- IHやエアコンを使いたい:大型家電を動かせる機種に

- 使いたい部屋の数:一部屋なら「特定負荷型」、それ以上は「全負荷型」

家庭用蓄電池のスペック表を見ればわかることも多いのですが、たくさんの機種を調べていくのは大変です。

複数のメーカーを扱っている蓄電池の販売店に相談すると、あなたの必要とする条件を満たした蓄電池を見つけてくれます。

また、太陽光発電を導入していないご家庭では、長期間の停電の際には蓄電池の再充電ができません。

長期停電に対策するためには、太陽光発電を併用するのがおすすめです。

卒FIT後のことを考えて導入すれば良かった

すでに太陽光発電を付けている方は、FITが終わる「卒FIT」への備えに蓄電池を検討することもおありでしょう。

このとき、太陽光発電の自家消費を最大限にする運転モードをもつ蓄電池を選ぶと後悔がありません。

卒FITの売電価格は安いので、それまでのFITよりも収入が少なくなってしまいます。

しかし、太陽光発電の電気を自宅で使うと、口座に残るお金は卒FIT収入よりも格段に多いです。

昨今の高騰している電気料金を考えると、蓄電池に貯めた太陽光の電気はすべて使うほうがメリットは大きいでしょう。

安い買取価格で売電をするよりも、自家消費すれば高い電気を買わなくて済みます。

適正価格をもっと慎重に検討すべきだった

蓄電池の適正価格を知らずに、1社の見積もりだけで決めてしまうのはやめましょう。

実はもっと安く買えるお店があったと知ったとき、後悔の気持ちが出てしまうかもしれません。

悪徳業者からのボッタクリ防止のためにも、適正価格や相場を確認する必要があります。

それには、一括見積りで複数の業者を比較するのが効率的です。

また、補助金には価格上限などの細かな制約もあるため、補助金情報に詳しい施工店に相談するのがおすすめです。

タイナビ蓄電池には補助金情報にも詳しい優良店のみが登録されているので、安心してお任せください。

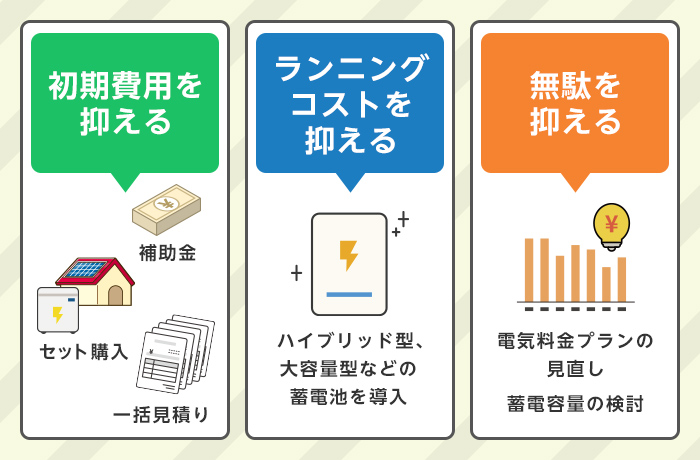

蓄電池で元を取るためのポイントは初期費用とランニングコスト、無駄を抑えること

蓄電池で元を取るためのポイントは、次の3つです。

- 初期費用を抑えること

- ランニングコストを抑えること

- 無駄を抑えること

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ポイント1:蓄電池導入の初期費用を抑える

冒頭でも説明したように、蓄電池を導入して「元を取る」ためには初期費用を抑えることが必要です。

導入後の「電気料金の削減」や「売電収入」などの利益の総額が初期費用を超えると「元を取る」ことができるからです。

蓄電池の初期費用を抑えるための具体的な方法をいくつか紹介しましょう。

国や自治体の補助金の活用

補助金は導入する蓄電池の初期費用に対して行われ、補助率が1/2だったり1/3だったり、または蓄電池の容量のkWh当たりだったりします。

補助金を受けることによって初期費用が安くなりますが、適用条件や申請手続きが国やそれぞれの自治体によって異なっています。

太陽光発電とセット購入

蓄電池と太陽光発電をセット購入すると、全体の購入費用は高くなりますが、多くの場合セット割引が適用されますので蓄電池の初期費用は安くなります。

また、太陽光発電と蓄電池を同時に利用することによって、電気料金の節約金額が大幅に増えますので、初期費用を回収する期間が短くなります。

一括見積もりによりコスパに優れた蓄電池を選択

一括見積もりを活用してコスパに優れた蓄電池を選びましょう。

たとえば、停電時に家中で電気が使える全負荷型の蓄電池よりも、特定の部屋だけで電気が使える特定負荷型の方が安く購入することができます。

コスパ重視の蓄電池には、テスラのPowerwall、ニチコンのESS-U3S1、パナソニックの創蓄連携システムS+などがあります。

ただし、テスラのPowerwallは電気安全環境研究所の「JET認証」を取得していないため、国や自治体の補助金を受けることができませんので注意が必要です。

ポイント2:蓄電池のランニングコストを抑える

ランニングコストは、家族構成や電気の利用状況、太陽光発電を併用するかどうかなどによって変わってきます。

以下では、代表的なケースについて紹介します。

パワコン交換したい方:ハイブリッド型

すでに設置している太陽光発電の経過年数が10年程度の場合は、ハイブリッド型の蓄電池を導入して、蓄電池のパワコンに太陽光発電を接続して1台にした方が良いでしょう。

パワコンの寿命や保証期間は一般的に10~15年が多いため、設置されている太陽光発電が10年程度経っている場合は、故障して交換しなければならなくなることが考えられるからです。

これによってパワコン交換のランニングコストを抑えることができます。

とにかく安く導入したい方:特定供給型

停電時に家中で電気が使える全負荷型の蓄電池よりも、特定の部屋だけで電気が使える特定負荷型の方が安くなります。

全負荷型にする必要がないのに購入してしまうと「買ったけど使わない」という無駄なランニングコストを発生させることになります。

電気使用量が多い家庭:大容量型

電気使用量が多いのに小さい容量の蓄電池を購入してしまうと、蓄電池に貯めることができない電気は電力会社の電気を使わなければならなくなりますので、電気料金が増えてしまいます。

適切な容量の蓄電池を選ぶことによってランニングコストを抑えることができます。

積雪や降雨、塩害のある地域:それぞれに対応した蓄電池

地域によっては、積雪や降雨条件が厳しかったり塩害の恐れがあったりすることがありますので、それぞれの地域の条件に合った蓄電池を選択することによって、故障のリスクを低減させて修理やメンテナンスのランニングコストを抑えることができます。

また、メーカーによって保証期間が異なっていますので、保証期間が長いものを選ぶことも重要です。

ポイント3:無駄を抑える

蓄電池を導入して「元を取る」ためには無駄を抑えることも重要です。

電気料金プランの見直し

多くの電力会社では、夜間の電気料金が安くなる料金プランを用意しています。

1日の中では夜間の電力需要が減るため、昼間よりも安い電気料金にして利用を促して、できるだけ電力使用量を平準化して効率的な発電をしようという狙いがあるのです。

蓄電池を導入すると、この安い夜間の電気を貯めることができ、貯めた安い電気を電気料金が高い昼間に使うことができるようになります。

つまり、電気料金の差額分の電気料金を節約して無駄を抑えることができるわけです。

最適な蓄電容量の検討(消費電力量と売電量のバランスを考慮)

多くの家庭では、昼間は会社や学校に出かけている家族が多いため、電気使用量が多い時間帯は夕方から夜中の12時ごろですが、太陽光パネルで発電できる時間帯は昼間だけです。

この時間帯のずれを補うために、昼間余った電気を蓄電池に貯めて電気使用量が多い時間帯に自家消費したり、余った電気をFITによって売電して収入を得たりします。

自家消費できる電力量と売電できる電力量は、それぞれの家庭ごとに違っており、家族の人数などによって単純に決めることはできません。

このように、難しい面はありますが、最適な蓄電容量を検討して決めなければなりません。

災害時の備えとしての「安心感」も考慮しよう

蓄電池を導入すると、災害時の停電に備えて電気を貯蔵しておくことができます。

蓄電池の容量や家庭の電気使用量によって、どの程度の長さの停電に対応できるかは変わってきますが、災害時の備えがあるという「安心感」は大きいでしょう。

「元が取れる」という経済性だけではなく、この「安心感」があることも重要です。

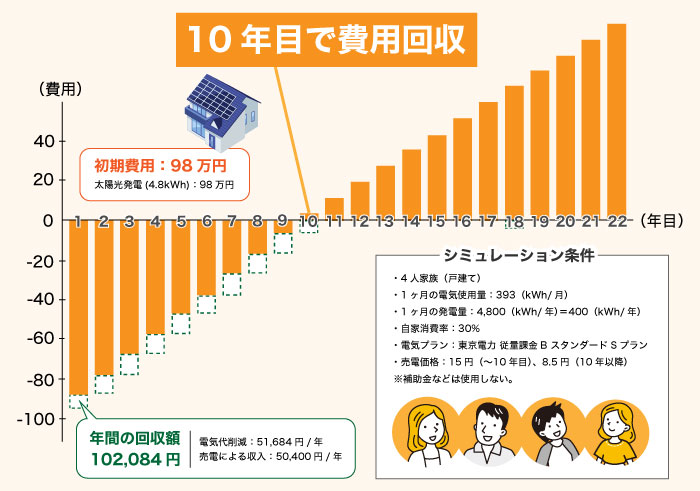

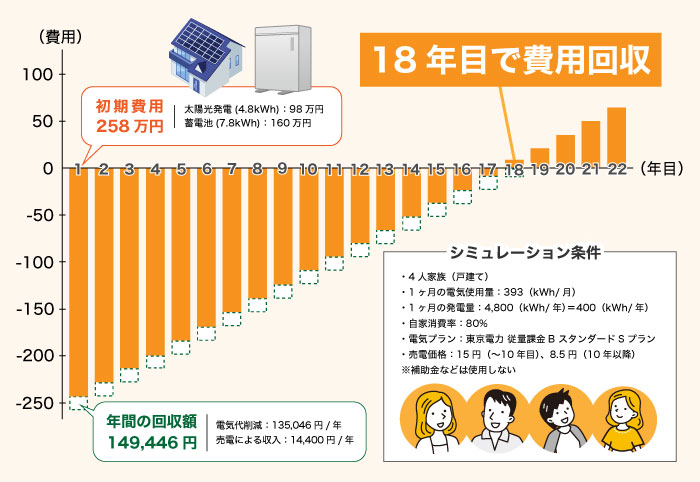

蓄電池で元が取れるかどうかをシミュレーションで検証

ここでは、蓄電池を導入した場合に「元が取れる」かどうかをシミュレーションして検証してみます。

シミュレーションは、次の2パターンについて行います。

- パターン1:既存の太陽光パネルに蓄電池(部分負荷型)を追加導入する場合

- パターン2:太陽光パネルと蓄電池(部分負荷型)をセット導入する場合

シミュレーションの前提条件は次の通りです。

- 一戸建て、4人家族

- 電気使用量:13.1kWh/日=393kWh/月

- 蓄電池(部分負荷型)の価格:70万円

- 太陽光発電(4kW)の価格:98万円(※広報東京都2023年1月号)

- 太陽光発電(4kW)の発電量:4,000kWh/年=333kWh/月(※太陽光発電協会よくあるご質問)

- 電気料金は従量料金のみを比較し、太陽光発電のFIT(売電)は考慮しない

パターン1:既存の太陽光発電に蓄電池(部分負荷型)を追加導入する場合

パターン1では、すでに設置済みの太陽光発電に蓄電池(部分負荷型)を追加導入します。

「太陽光発電協会の資料」によれば太陽光発電の自家消費率は約30%ですので、電気使用量393kWh/月のうち118kWh/月(30%)を太陽光発電で賄い、残りの275kWhは東京電力の「スタンダードS」プランを使用していたとします。

その電気料金は、29.80円/kWh×120kWh+36.40円/kWh×(275―120)kWh=3576円+5642円=9218円となります。

蓄電池導入後は、太陽光発電の電気を蓄電池に貯めておいて利用しますので、電気料金は0円となります。

| 電気使用量 | 導入前 | 導入後 | |

|---|---|---|---|

| 太陽光発電 | 太陽光発電+蓄電池 | ||

| 393kWh/月 | 118kWh/月 (30%) | 太陽光発電の電気を自家消費 | 太陽光発電の電気を自家消費 |

| 393kWh/月 | 275kWh/月 (70%) | 「スタンダードS」プラン の電気を使用 | 太陽光発電の電気を 蓄電池に貯めておき利用 |

| 9218円 | 0円 | ||

初期費用は蓄電池(部分負荷型)の70万円ですから、投資回収期間は70万円÷9218円=75.9ヶ月=6.3年になります。

パターン2:太陽光パネルと蓄電池(部分負荷型)をセット導入する場合

パターン2では、太陽光発電と蓄電池(部分負荷型)をセット導入します。

太陽光発電と蓄電池を導入する前の電気料金は、東京電力の「スタンダードS」プランで、29.80円/kWh×120kWh+36.40円/kWh×(300―120)kWh+40.49円/kWh×(393―300)kWh=3576円+6552円+3765円=13893円です。

蓄電池導入後は、太陽光発電の電気を蓄電池に貯めておき利用しますので、電気料金は0円となります。

| 電気使用量 | 導入前 | 導入後 | |

|---|---|---|---|

| ― | 太陽光発電+蓄電池 | ||

| 393kWh/月 | 118kWh/月 (30%) | 「スタンダードS」プラン の電気を使用 | 太陽光発電の電気を自家消費 |

| 275kWh/月 (70%) | 太陽光発電の電気を 蓄電池に貯めておき利用 | ||

| 13893円 | 0円 | ||

初期費用は太陽光発電の100万円と蓄電池(部分負荷型)の70万円ですから、投資回収期間は(100万円+70万円)÷13893円=122.4ヶ月=10.2年になります。

シミュレーション結果の考察

シミュレーションの結果、「パターン1:既存の太陽光パネルに蓄電池を追加導入する場合」も「パターン2:太陽光パネルと蓄電池をセット導入する場合」も、6年または10年ほどで投資回収できる可能性が高いことが分かりました。

しかし、実際には蓄電池の容量を超える電気は電力会社から購入しなければなりませんので、投資回収期間はもう少し長くなる可能性があります。

蓄電池で元を取るために知っておきたい知識

蓄電池を活用しきるためには、蓄電池の寿命や保証、メンテナンスについて知っておくのがポイントです。

いつまで使えるか、どういうパターンで無料修理してもらえるかを把握しておけば、蓄電池の導入時に金銭面の不安を持つこともなくなるでしょう。

蓄電池の寿命

蓄電池の寿命は「サイクル数」で表されます。

蓄電池の電気を使い切ってから充電し再度使い切る、この充放電が1サイクルです。

蓄電池の多くは、寿命の目安が6000~12000サイクルとされています。

例えば、毎日1回充放電した場合は16~32年程度が寿命です。

- サイクル数6,000回の蓄電池の目安寿命

6,000回÷365日 = 約16.4年 - サイクル数12,000回の蓄電池の目安寿命

12,000回÷365日 = 約32.8年

蓄電池の寿命はあくまで目安なので、寿命がきたからすぐに使えなくなるというわけではありません。

蓄電池が劣化すると充電できる量が減りますが、通常以上のスピードで劣化した場合はメーカー保証の対象です。

蓄電池の保証

多くのメーカーでは蓄電池の保証期間を、蓄電池の寿命とされる年数を基準に10~15年程度に設定しています。蓄電池を購入する際には、保証期間とともに保証内容について確認することも大切です。

何を無償で保証してくれるのかを知っておくと安心して導入できるでしょう。

蓄電池のメンテナンス

蓄電池に多く使われているリチウムイオン蓄電池は、太陽光発電とは異なり特にメンテナンスをしなくても問題なく運用できます。

10年~15年を経ても問題なく運用できていれば、そのまま使うことができます。

運用中はフィルターなど機器周辺の掃除や、クラウドサービスで異常がないかを確認するなどの対策をしておくと安心です。

蓄電池導入で元を取れる可能性が高い!一括見積もりで最適な蓄電池選びを!

この記事でご紹介したように、既存の太陽光発電に蓄電池を追加導入したり、蓄電池と太陽光発電をセット導入すると「元が取れる」可能性が高いことがわかりました。

太陽光発電とセット導入するとセット割引が受けられたり、補助金が受けられたりする可能性があります。

しかし、メーカーや施工業者によって初期費用が大きく変わってきますので、複数のメーカーの見積もりを比較検討することが重要です。

タイナビ蓄電池では無料の一括見積りができますので、最適な蓄電池選びに活用しましょう。

編集部おすすめ記事

【3分でわかる】2025年度 蓄電池の補助金はいくら?国と自治体の最新情報を解説!

【2025年最新】家庭用蓄電池メーカーランキング!目的別おすすめメーカーも紹介

蓄電池はやめたほうがいい?向いていないケースや導入をしたほうがお得なケースを解説

蓄電池の導入は元が取れない?取れる?費用対効果を徹底検証

蓄電池の大きさ・重さはどのくらい?狭い場所や家にも設置できる?

【2025年】家庭用蓄電池の価格相場はいくら?どこが安いのか比較して決めよう