電気代高騰への対策や災害時の備えを目的に、蓄電池の導入を検討している方が増えています。

特に10kWhを超える大容量タイプは、オール電化住宅や太陽光発電との併用に最適で、停電時の安心感や電気代削減効果が大きいことから注目されています。

しかし、実際に検討を始めると「停電時にどこまで生活を維持できるのか?」「同じ10kWhクラスでも性能や使い勝手に差はあるのか?」といった疑問を抱く方も少なくありません。

そこでこの記事では、蓄電池の導入を検討中のユーザーが正しい判断ができるように、代表的な大容量蓄電池の価格や実効容量や自立出力、保証などを詳しく解説します。

10kWh超えの蓄電池性能・価格を徹底比較

蓄電池はメーカーやモデルによって容量や価格、保証内容などが異なります。

選ぶ際には「どの製品が自分の生活に合っているのか」を知ることが大切です。

以下の表は、10kWhを超える代表的な大容量蓄電池を取り上げ、性能や価格を比較しました。

| タイプ | 定格容量 (kWh) | 実効容量 (kWh) | 自立出力 (kVA)※1 | 保証年数 | 最大組み合わせ数・ 最大連結容量 | 販売価格※2 | 1kWhあたりの販売価格 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| TESLA社 Powerwall (パワーウォール) | 単機能 (ほぼハイブリッド) | - | 13.5 | 5.0kW(最大7.0kW) ※1 | 10年 | 10台・135kWh | 190〜250万円 | 14.1〜18.5万円 |

| ニチコン社 トライブリッド | ハイブリッド型 | 14.9 | 12.9 | 5.9 | 15年 | 1台・14.9kWh | 250〜350万円 | 19.4〜27.1万円 |

| オムロン社 マルチ蓄電プラットフォーム | ハイブリッド型 | 16.4 | 14.8 | 4.0 | 15年 | 1台・16.4kWh | 250〜350万円 | 16.9〜23.6万円 |

| Canadiansolar社 EP Cube | ハイブリッド型 | 13.3 | 12.6 | 5.9 | 15年 | 6台・79.8kWh | 200〜300万円 | 15.9〜23.8万円 |

| 京セラ社 Enerezza Plus (エネレッツァ) | ハイブリッド型 | 16.5 | 14.1 | 4.5 | 15年 | 1台・16.5kWh | 250〜350万円 | 17.7〜24.8万円 |

※1:家庭用蓄電池においては、kVAとkWはほぼ同じと考えて問題ありません。

※2:販売価格は標準設置費用込みとなります。

しかし、実際に導入する際は、次の項目についても比較検討する必要があります。

- 1kWhあたりの販売価格

- 実効容量

- 自立出力

- 最大組み合わせ数

- サイズ・重さ

- 単機能・ハイブリッド

- 寿命・保証期間

- 重塩害対応の有無

- 見た目のデザイン

- 搭載機能

以下では、それぞれの項目ごとに、太陽光発電・蓄電池の専門家の立場から見て、どの蓄電池が優れているのかを解説します。

1kWhあたりの販売価格

蓄電池の導入検討の際に最初に注目するのは販売価格ですが、本体価格だけで単純に比較することはできません。

導入コストを正しく比較するためには、本体価格を実効容量で割って1kWhあたりの価格を算出する必要があります。

なぜ定格容量ではなく実効容量で割るのかというと、定格容量とは理論上の最大値に過ぎず、実効容量が実際に使える電力量を示しているからです。

今回比較した6製品は、実効容量1kWhあたりの価格は概ね15~27万円の範囲に収まっていることがわかりました。

この中では、TESLA社のPowerwall(パワーウォール)のコストパフォーマンスが高く、実効容量1kWhあたり14.1~18.5万円でした。

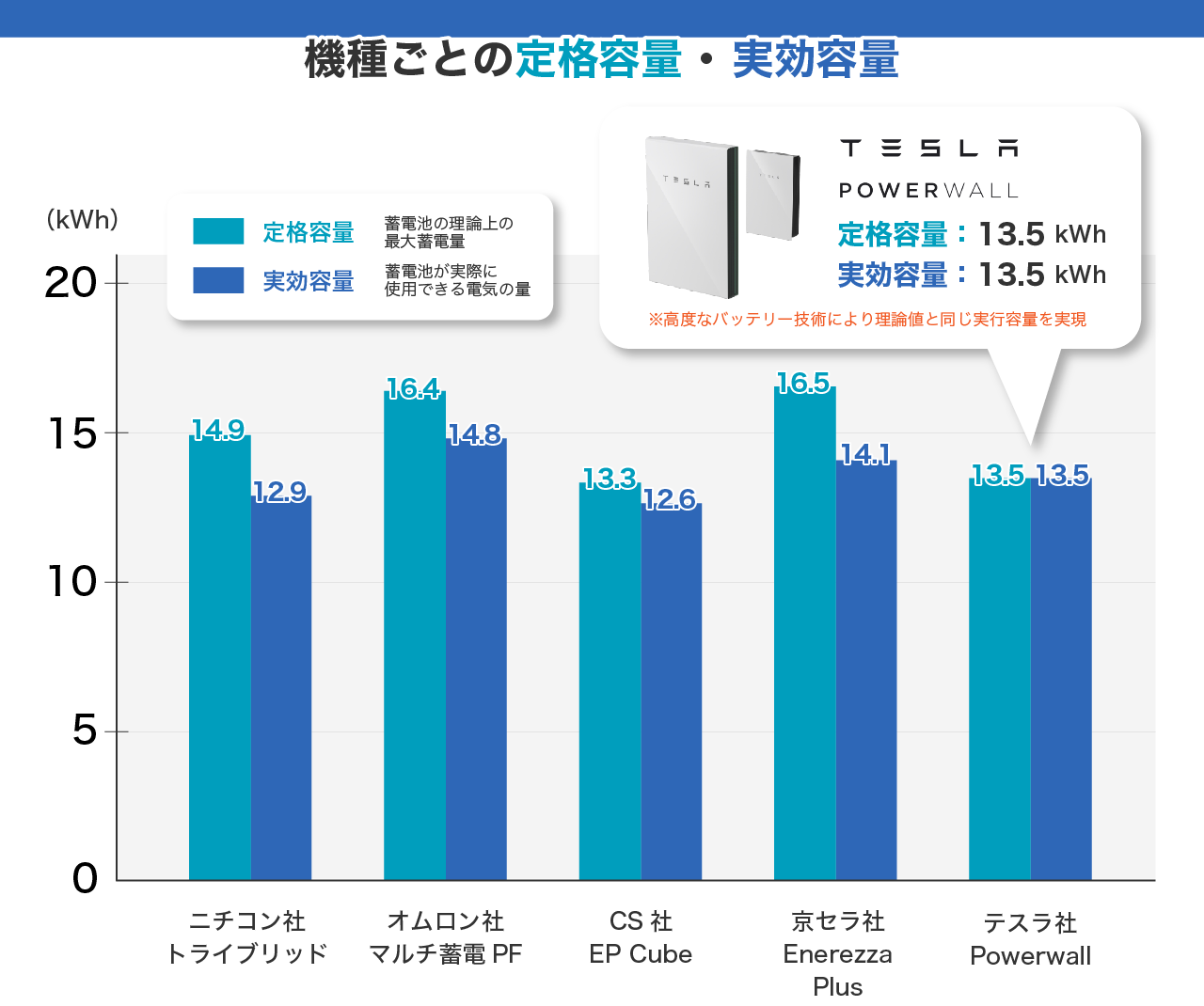

実効容量

蓄電池の性能を判断するうえで欠かせないのが、実際に使える電力量を表す実効容量です。

リチウムイオン電池には、満充電と完全放電を繰り返すと劣化が早まるという特性があります。

そのため、多くの蓄電池メーカーではバッファ(安全領域)という意図的に使わない部分を設けており、定格容量からバッファを差し引いた容量が実効容量です。

カタログには定格容量と実効容量が併記されていますが、一般的に実効容量は定格容量より小さい値になっています。

比較した6製品の実効容量は、オムロン社のマルチ蓄電プラットフォームが14.8kWh、京セラ社のEnerezza Plusが14.1kWh、TESLA社のPowerwallが13.5kWhの順でした。

その中でPowerwallは、定格容量が未公開、実行容量が13.5kWhとなっており、実際には13.5kWh以上の電池を積んでいると想定されます。

さらにTESLA社ではEV分野で培った高度な電池管理技術や温度制御技術を家庭用蓄電池にも応用しており、電池の劣化防止や制御技術が優れているともいわれています。

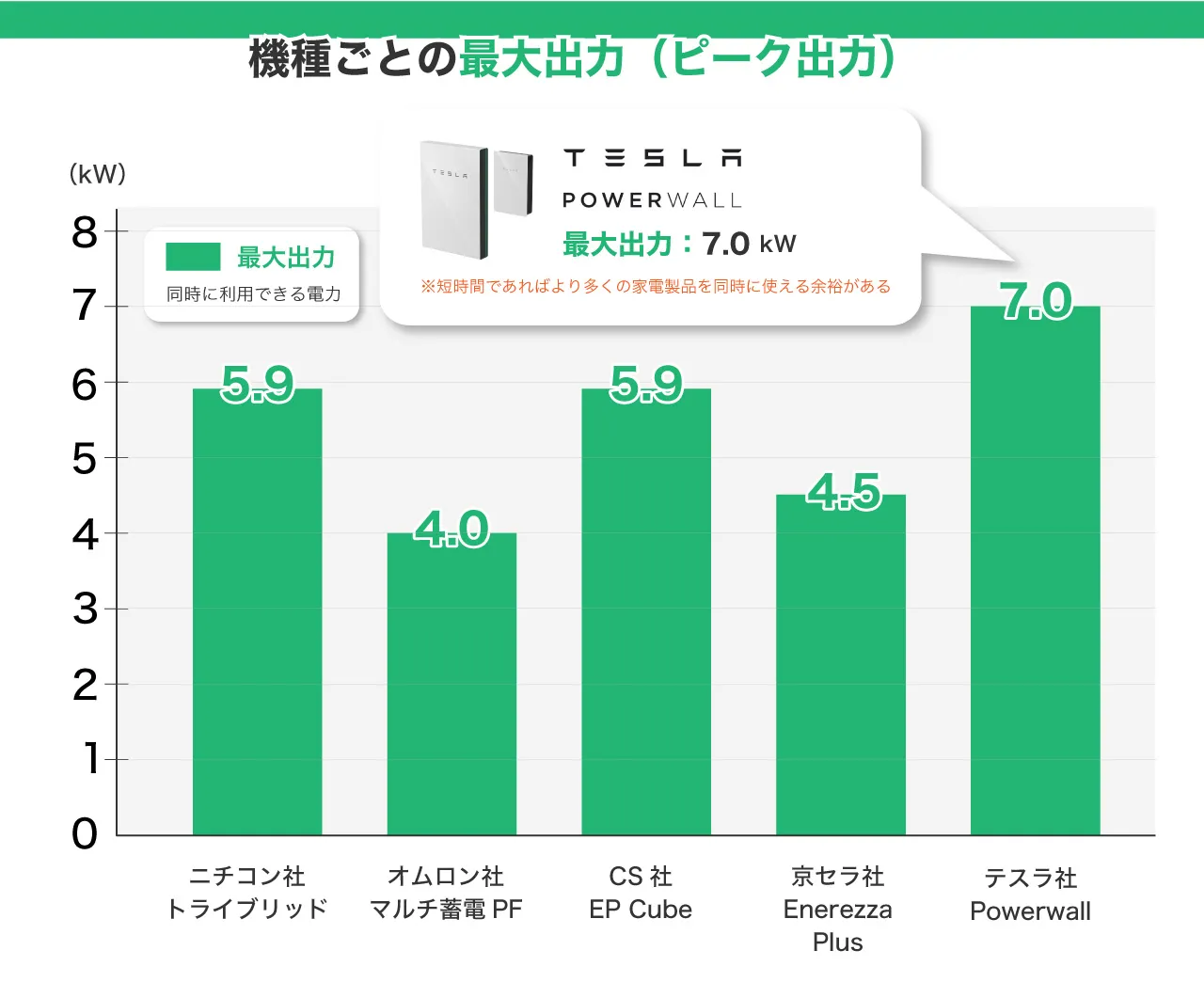

自立出力

停電時にどのくらいの家電を同時に動かせるかを示すのが自立出力です。

自立出力の値が大きいほど余裕があり、普段に近い生活を維持しやすくなります。

比較した6製品の自立出力は、ニチコン社のトライブリッドとCanadiansolar社のEP Cubeが5.9kWという高い値でした。

冷蔵庫や照明、エアコンに加えて電子レンジまで同時に使うことを考えると、連続で使える出力としては、5kWほどあると安心です。

また、家電製品では、電源オンの際に瞬間的に高出力が必要となるものがあるため、短時間の最大値が高いことも蓄電池の選定において重要なポイントとなります。

最大出力を比較すると、TESLA社のPowerwallでは7kWで最大となっており、実際の利用状況を考えて、よく考えて作られています。

自立出力を比べるときには、「連続で使える出力」と「短時間の最大値」の両方を確認することが重要です。

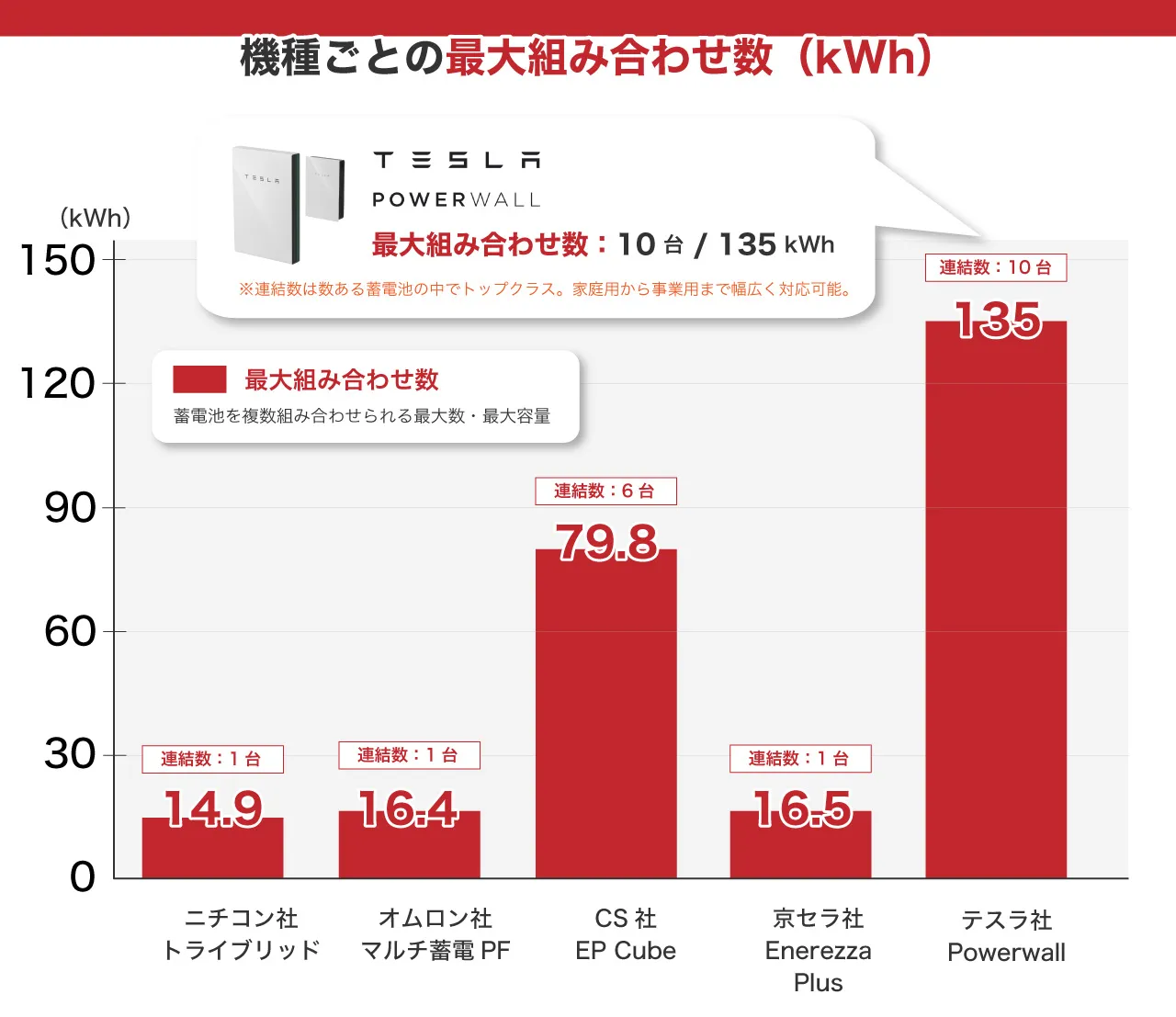

最大組み合わせ数

将来のEV導入や電気使用量の増加を考えると、後から容量を拡張できるかどうかも重要です。

比較した6製品の中で、複数台を組み合わせて拡張できるのはTESLA社のPowerwallとCanadian Solar社のEP Cubeでした。

Powerwallは最大10台まで連結して、合計135kWhまで拡張可能で、家庭用はもちろん小規模なオフィスや店舗でも活用できます。

一方、EP Cubeはモジュールの積み重ねによって最大約20kWhまで容量を増やせるので、狭いスペースでも段階的に拡張しやすくなっています。

サイズ・重さ

蓄電池はサイズや重量によっては設置場所が制限され、場合によっては基礎の補強工事が必要になり、コスト増につながることがあります。

比較した6製品の中で最もコンパクトなのはCanadian Solar社のEP Cubeで、モジュールを積み重ねる方式のため省スペースで設置可能です。

逆に、最も大きいのは京セラ社のEnerezza Plusで、容量が大きい分サイズも重量も増し、場合によっては設置場所や基礎の補強を検討する必要があります。

また、蓄電池の奥行きのサイズもポイント。奥行が薄型のモデルは、生活の邪魔にならず様々なところに設置ができます。Powerwallは奥行が143mmと最も薄く(EP Cubeは奥行き243mm)なっています。

単機能・ハイブリッド

蓄電池には、単機能型とハイブリッド型の2種類があります。

単機能型は、既存の太陽光発電用パワーコンディショナと組み合わせるタイプで、初期費用を抑えやすい一方、停電時に太陽光発電を使えないのが弱点です。

ハイブリッド型は太陽光発電と蓄電池を一体的に制御でき、停電時でも太陽光から充電できるのが強みですが導入コストは高めです。

今回の6製品の中では、ニチコン社やオムロン社、Canadiansolar社、京セラ社がハイブリッド型を採用しています。

一方、TESLA社のPowerwallは単機能型ですが、専用のゲートウェイが太陽光発電のパワーコンディショナーとうまく連携※し、停電時にも太陽光発電をいつも通り利用できる仕組みを備えています。

※太陽光発電パネルやパワーコンディショナーのメーカーはどのメーカーでも連携可能

そのため、初期費用を抑えながら停電対策を重視したい方に適しているといえるでしょう。

寿命・保証期間

蓄電池は初期費用が高額なため、寿命や保証期間は必ず確認しておきたいポイントです。

リチウムイオン電池は充放電の繰り返しで劣化が進み、実効容量が徐々に減少します。

特に屋外設置では外気温による高温や低温の影響を受けやすく、劣化が早まることもあります。

多くのメーカーは10~15年の保証を設定しており、一定の年数やサイクル内で容量を保証する仕組みです。

一方、TESLA社のPowerwallは保証期間が10年とやや短めですが、EVと同じ水冷式バッテリーを採用して外気温の影響を受けにくくしています。

そのため寿命が延びやすくなっており、10年保証でも十分だと考えられます。また、テスラPowerwallを販売する認定販売施工会社によっては、独自で有償で追加の延長保証を提供している場合もあるので、補償の延長を検討したい方は、購入時に確認しましょう。

重塩害対応の有無

蓄電池は基本的に屋外設置が多いため、周辺環境の影響を強く受けます。

特に海に近いエリアでは、大気中の塩分による塩害が発生し、機器の故障や寿命の短縮につながります。

これに対応するため、多くのメーカーは重塩害対応モデルをオプションで用意していますが追加コストが必要です。

一方、TESLA社のPowerwallは重塩害環境を前提とした蓄電池のため、重塩害対応が標準装備となっています。

追加費用なしで重塩害対応モデルが導入できる点は大きなメリットです。

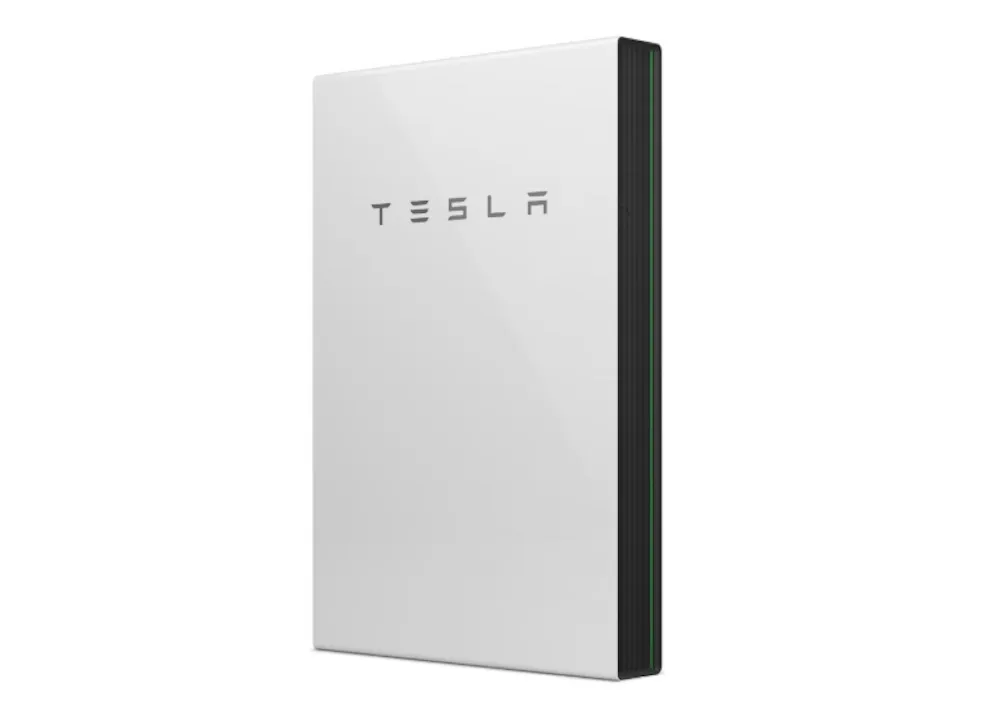

見た目のデザイン

蓄電池は屋外設置が多いため、見た目も重要なポイントです。

国内メーカーの蓄電池は実用性を重視した箱型のデザインが多いため、住宅の外観になじみにくい傾向があります。

一方で、TESLA社のPowerwallは白を基調としたスリムでシンプルなデザインが特徴で、住宅の外壁になじみやすく、スタイリッシュでおしゃれな印象を与えます。

搭載機能

蓄電池にはメーカーごとにさまざまな機能が搭載されており、停電時の安心感や日常の利便性、電気代削減効果につながります。

多くの国内メーカーでは、停電時の自動切り替えや専用アプリによる稼働状況の確認など、基本機能を備えており、特にハイブリッド型蓄電池は太陽光発電との連携機能が強みです。

一方、TESLA社のPowerwallは独自のユニークな機能を多数搭載しています。

代表的なのが「ストームウォッチ」という機能で、気象情報と連動して、暴風雨や台風などの予報を受けると自動的に満充電に切り替わります。

また、専用のTESLAアプリで充放電状況や電気使用量をリアルタイムで確認でき、ソフトウェアアップデートによる新機能の追加も可能です。

単なる蓄電池だけではなく、「スマートエネルギーシステム」として進化し続ける点が他社製品との大きな違いといえるでしょう。

ソフトウェアアップデート(有料・無料)

蓄電池は一度導入すれば10年以上使い続ける設備です。

そのため、ソフトウェアのアップデートが有料なのか無料なのかによって、ランニングコストに影響が出ます。

この点で、TESLA社のPowerwallは無料のソフトウェアアップデートがあり、性能や仕様が随時アップデートされます。

今までにない機能が追加されたり、より効率的に動かせるようになるなど、ユーザーの利便性に直結する進化を継続的に受けることが可能です。

蓄電池の使い方や求められる性能は時代によって変わっていくことが予想されるため、ソフトウェアを無料で常に最新の状態に保てることは、大きな安心材料となります。

10kWh超えの蓄電池製品の特徴

ここでは、代表的な国内外メーカーの10kWh超えの蓄電池製品の特徴を詳しく見ていきましょう。

次の5つの蓄電池製品を取り上げます。

- TESLA社 Powerwall(パワーウォール)

- ニチコン社 トライブリッド

- オムロン社 マルチ蓄電プラットフォーム

- Canadiansolar社 EP Cube

- 京セラ社 Enerezza Plus(エネレッツァ プラス)

以下では、それぞれの蓄電池の特徴について、専門家の視点からわかりやすく解説します。

TESLA社 Powerwall(パワーウォール)

Powerwall(パワーウォール)は、EVで知られるTESLA社が開発した家庭用蓄電池です。

実効容量が13.5kWhで、数値のわかりやすさと信頼性が特徴です。

自立出力5kW・最大7kWに対応し、停電時でも主要家電を同時に使用可能。

さらに最大10台を連結して135kWhまで拡張できるため、家庭用から小規模事業所まで対応できます。

デザインは壁掛け式のスリムな白基調で住宅に馴染みやすく、従来の無骨な蓄電池のイメージを一新しました。

加えて、ストームウォッチ機能やTESLAアプリでの遠隔管理、無料のソフトウェアアップデートなど独自機能も搭載し、導入後も進化を続けます。

総合的に、Powerwallは価格・性能・拡張性・デザイン性の面で優れた製品です。

ニチコン社 トライブリッド

ニチコン社のトライブリッド蓄電システムは、定格容量14.9kWh・実効容量12.9kWhのハイブリッド型蓄電池で、15年保証が特徴です。

最大の強みは名前の通り、太陽光発電・蓄電池・EVを一体的に管理できる点で、発電した電力を家庭利用やEV充電に柔軟に活用できます。

自立出力は5.9kWhと高性能ですが、価格は250~350万円と高めで、1kWhあたりのコストはやや割高です。

「EVと太陽光を効率的に活用したい」「長期保証を重視したい」というユーザーに向く製品です。

オムロン社 マルチ蓄電プラットフォーム

オムロンの「マルチ蓄電プラットフォーム」は、定格16.4kWh・実効14.8kWhと比較製品の中でもトップクラスの大容量を誇るハイブリッド型蓄電池です。

15年保証が付帯し、耐久性と安心感も備えています。

自立出力は4.0kWですが、家庭で必要な家電を十分にカバーできる水準です。

システム構成の柔軟性が高く、太陽光発電やライフスタイルの変化に合わせて無駄のない運用が可能なのも魅力です。

一方で価格は250~350万円と高額ですが、大容量や柔軟性を重視するユーザーには適した選択肢といえるでしょう。

Canadiansolar社 EP Cube

Canadian Solar社のEP Cubeは、定格容量13.3kWh・実効容量12.6kWhのハイブリッド型蓄電池です。

15年保証が付帯し、長期利用を前提とした安心感があります。

モジュールを積み重ねることで、最大6モジュール・約20kWhまで拡張可能な点が特長で、設置スペースや将来の電力需要に応じて柔軟に対応できます。

自立出力は5.9kWで、停電時にも複数の家電を同時に動かしやすい高水準です。

価格は200~300万円でコスト面でも比較的優れており、拡張性とコスパを重視するユーザーに適した製品です。

京セラ社 Enerezza Plus(エネレッツァ プラス)

京セラ社のEnerezza Plusは、定格容量16.5kWh・実効容量14.1kWhのハイブリッド型蓄電池で、15年保証が付帯します。

自立出力は4.5kWと標準的ですが、家庭の主要な家電を十分にまかなえる水準を確保しています。

設計の信頼性や耐久性に定評があり、国内メーカーならではのサポート体制も安心材料です。

価格は250~350万円と高めですが、国内ブランドの安心感や長期保証を重視するユーザーには適した選択肢です。

【ニーズ別】おすすめの10kWh超えの蓄電池はコレ

10kWh超えの蓄電池を選ぶ際に「どの製品が一番良いか」は一概には決められず、家庭の電気使用量やライフスタイル、設置条件によって変わってきます。

ここでは、次の6つのよくあるニーズごとに「どの蓄電池が適しているのか」を専門家の視点から紹介します。

- コスパが良い

- 蓄電池の設置場所がない・狭い

- 電気自動車を使用している

- オール電化など使用電気量が多い

- とにかく大きい容量の蓄電池が欲しい

- 家庭用と業務用の併用を今後していく可能性がある

以下で、それぞれのニーズごとに見ていきましょう。

コスパが良い

「できるだけ出費を抑えつつ、実用的な性能を得たい」というコスパ重視の方には、実効容量で1kWhあたりの販売価格※が低い製品が向いています。

今回比較した6製品の中でコスパの良さが光るのは、TESLA社のPowerwall(パワーウォール)です。

実効容量13.5kWh、販売価格※190~250万円から計算すると、実効容量1kWhあたりの販売価格は14.1~18.5万円となっており、他製品と比べてもコスパに優れています。

次いで、Canadian Solar社のEP Cubeが15.9~23.8万円となっています。

※:販売価格は標準設置費用込みとなります。

蓄電池の設置場所がない・狭い

都市部の住宅など敷地のスペースが限られている家庭では、設置スペースの有無が導入可否を決定する大きなポイントになります。

蓄電池は製品によって高さや奥行きが大きく異なり、中には重量が200~300kgを超える製品もあるため、自宅に設置できる製品を選ぶ必要があります。

この点でおすすめなのが、Canadian Solar社のEP Cubeです。

ユニットを積み重ねるモジュール式の設計を採用しており、必要な容量に応じてユニット数を調整できるため、狭い敷地や限られたスペースでも導入しやすいのが魅力です。

また、TESLA社のPowerwallは奥行きが薄型に設計されており、家と家の間など日本の住宅でありがちな狭いスペースにも設置しやすいのが特長です。省スペース性を重視するご家庭にも最適な選択肢と言えます。

電気自動車を使用している

電気自動車(EV)を利用している家庭では、蓄電池との相性が重要です。

EVは一度の充電で数10kWh以上を必要とするため、家庭用の電気需要に加えてEV充電までまかなうには、より大容量の蓄電池やEV連携に強いシステムが求められます。

この点でおすすめなのが、ニチコン社のトライブリッド蓄電システムです。

名前の通り「太陽光発電・蓄電池・EV」を一体的に制御できる設計になっており、昼間に発電した電力を効率よくEVに充電することが可能です。

また、TESLA社のPowerwallも電気自動車との親和性が高い製品で、特にテスラのEVを利用している家庭にとっては、家庭の蓄電池とEVのバッテリーを同じアプリで管理できる利便性が大きなメリットとなります。

また、TESLA社のPowerwallではソフトウェアアップデートにより、今後、EVとの連携機能が拡充されていく可能性も高く、将来が楽しみともいえるでしょう。

オール電化など使用電気量が多い

オール電化住宅では、調理・給湯・冷暖房をすべて電気でまかなうため、一般家庭よりも電気消費量が多くなります。

そのため、蓄電池も最低でも10kWh以上、できれば15kWh前後の容量を確保しておくと、日常利用にも停電時にも余裕を持って使えます。

今回比較した6製品の中では、オムロン社のマルチ蓄電プラットフォーム(実効容量14.8kWh)や京セラ社のEnerezza Plus(実効容量14.1kWh)がおすすめです。

また、TESLA社のPowerwall(実効容量13.5kWh)も、単機能型ながらも停電時に太陽光発電を利用できる点や複数台を組み合わせて最大135kWhまで拡張できる点が魅力です。

とにかく大きい容量の蓄電池が欲しい

将来のEV利用や家族増による電気使用量の増加を見据えて、「とにかく大容量の蓄電池が欲しい」という方もいらっしゃるでしょう。

今回比較した6製品の中では、オムロン社のマルチ蓄電プラットフォーム(実効容量14.8kWh)が最大容量を誇ります。

これ以上の蓄電容量が欲しいのであれば、蓄電池の複数台組み合わせが必要になります。

複数台組み合わせが可能なのは、TESLA社のPowerwallとCanadian Solar社のEP Cubeです。

Powerwallは最大10台・135kWまで組み合わせ可能で、とにかく大きい容量の蓄電池が欲しいし、今後増やしていきたいなど将来的な要望がある場合はおすすめです。

また、EP Cubeもモジュールの積み重ねにより、最大6モジュール・約20kWhまで容量を増やせます。

家庭用と業務用の併用を今後していく可能性がある

自宅兼オフィスや店舗を持つ方、あるいは将来的に家庭用と業務用の両方の電力をまかないたいと考えている方にとっては、蓄電池の拡張性と出力の安定性が特に重要です。

この点で最も適しているのは、TESLA社のPowerwallです。

1台では実効容量13.5kWhですが、最大10台を組み合わせて合計135kWhまで拡張できるため、家庭用から業務用まで幅広いニーズに対応できます。

しかも連続5kW・ピーク7kWという高い自立出力により、停電時でも家庭とオフィスの両方で必要な機器を同時に稼働させることが可能です。

10kWh超えの蓄電池の性能・価格に関するよくある質問

ここでは、10kWh超えの蓄電池に関してよく寄せられる質問の中から、次の2つを紹介します。

- 蓄電池10kWhあたりの価格相場はどれぐらい?

- 蓄電池10kWhでどれぐらいの家電が使えるの?

以下で、詳しく見ていきましょう。

蓄電池10kWhあたりの価格相場はどれぐらい?

家庭用蓄電池を導入する場合、10kWhあたり120~250万円程度(本体+設置工事費、補助金適用前)が相場です。

価格に幅があるのは、蓄電池の機能の違いや設置工事費の違いが大きな要因です。

たとえば、太陽光発電との連携ができるハイブリッド型は単機能型より高額になる傾向があります。

また、設置環境によって基礎工事や補強工事が必要になる場合や、分電盤改修工事が必要になる場合もあり、工事費用が加算されます。

なお、国や自治体の補助金が使える場合は、導入費用を抑えることが可能です。

蓄電池10kWhでどれぐらいの家電が使えるの?

蓄電池の容量10kWhでどれくらいの家電を動かせるかは、家電の種類や同時利用の状況によって変わります。

一般的な家庭の1日の消費電力量は10~12kWh程度なので、10kWhであれば平均的な家庭の1日程度の電力をまかなうことが可能です。

具体的な家電の消費電力を次のように仮定すると、10kWhで使える時間は次のようになります。

| 家電製品 | 消費電力 | 10kWhで使える時間 (=10kWh/消費電力) |

|---|---|---|

| 冷蔵庫(平均) | 150W | 約100時間 |

| 炊飯器(炊飯時) | 500W | 約20時間 |

| LED照明(5箇所) | 10W×5 | 約200時間 |

| LED照明(5箇所) | 10W×5 | 約200時間 |

| テレビ | 200W | 約50時間 |

| エアコン(冷房) | 600W | 約17時間 |

もちろん、複数の家電を同時に使うと時間は短くなります。

たとえば、停電発生時に「冷蔵庫(平均)+LED照明(5箇所)+テレビ」を同時に使ったとすると、消費電力の合計は400Wになるので、約25時間で10kWhを使い切る計算です。

したがって、蓄電池10kWhは、必要最低限の家電なら1日程度、普段通りに家電を使えば半日程度になることもあると考えるとイメージしやすいです。

10kWh超えの蓄電池で性能・価格のバランスが優れるのがテスラのPowerwall(パワーウォール)

第1位:TESLA

10kWhを超える大容量蓄電池を選ぶ際、多くのユーザーが重視するのは「価格だけでなく、性能や将来性とのバランス」です。TESLA社のPowerwallはこの点で優れた選択肢となります。

まず、13.5kWhという大容量ながら、1kWhあたりの価格が他社製品より抑えられているのも大きな魅力です。

この「容量×性能×価格」のバランスが、Powerwallを「コスパに優れた大容量蓄電池」として際立たせています。

「容量に余裕を持たせたい家庭」「停電時にも家全体をカバーしたいユーザー」にとって、性能とコストのちょうどいいバランスを実現するモデルといえます。

自立出力5kW・最大ピーク7kWという出力性能は、停電時に複数の主要な家電を同時に使用できるという安心感があり、冷蔵庫・照明・エアコンのほか、短時間なら電子レンジなども使うことができます。

また、最大10台・135kWhまで容量を拡張できる点が他の製品にない大きな利点です。

将来、電力使用量が増えても買い替えを必要とせず、システムを段階的に拡張できるため、長期的コストの抑制が期待できます。

さらに、重塩害対応・壁掛け設置可能なスリムデザイン・無料のソフトウェアアップデートなどの付随機能も含めると、価格以上の価値を提供していると言えます。

10kWh超えの蓄電池は将来も見据えて賢く選ぼう!

この記事では、国内外メーカーの代表的な大容量蓄電池を徹底比較し、各製品の特徴、ニーズ別のおすすめ製品、よくある質問と回答などまで詳しく解説しました。

10kWhを超える蓄電池は、電気代の削減や停電時の備えといった安心感を高めるだけでなく、将来の電気使用量の増加やEV利用の拡大にも柔軟に対応できる選択肢です。

今回比較した各製品には、それぞれ特徴や強みがあります。

オール電化住宅には大容量モデル、設置スペースが限られる家庭にはコンパクト設計のモデル、そしてコストパフォーマンスや拡張性を重視するならTESLA社のPowerwallのように将来性の高いモデルが有力候補となります。

編集部おすすめ記事

【2026年】蓄電池の補助金情報まとめ!国・自治体の動向を解説

【2025年最新】家庭用蓄電池メーカーランキング!目的別おすすめメーカーも紹介

蓄電池はやめたほうがいい?向いていないケースや導入をしたほうがお得なケースを解説

蓄電池の導入は元が取れない?取れる?費用対効果を徹底検証

【専門家が解説】10kWh越えの蓄電池価格・性能を徹底比較!本当にコスパが良いのはどれ?

【2026年】家庭用蓄電池の価格相場はいくら?どこが安いのか比較して決めよう