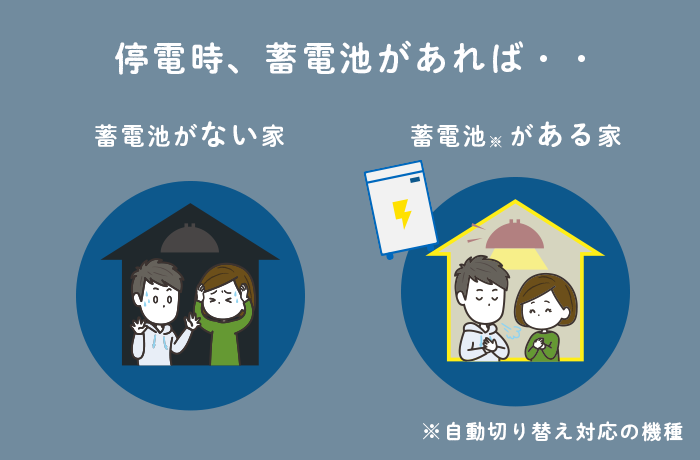

近年、電気代の高騰や自然災害の増加により、家庭における電力備蓄の重要性が高まっています。

このような状況で注目されているのが「家庭用蓄電池」です。

電気代の削減効果があり、災害時の停電対策としても大きなメリットがあります。

また、太陽光発電と組み合わせると、家庭の電気を自給自足できる可能性が高まります。

しかし、家庭用蓄電池を選ぶ際には「どれくらいの容量があればいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

容量が小さすぎると十分な削減効果が得られず、停電時にも短い時間しか電気が使えません。

反対に、容量が大きすぎると初期費用が高額になり、投資回収に時間がかかってしまうこともあります。

この記事では、蓄電池の容量や世帯人数や電気使用状況に応じた最適容量の目安などについて、詳しく解説していきます。

蓄電池の容量とは?

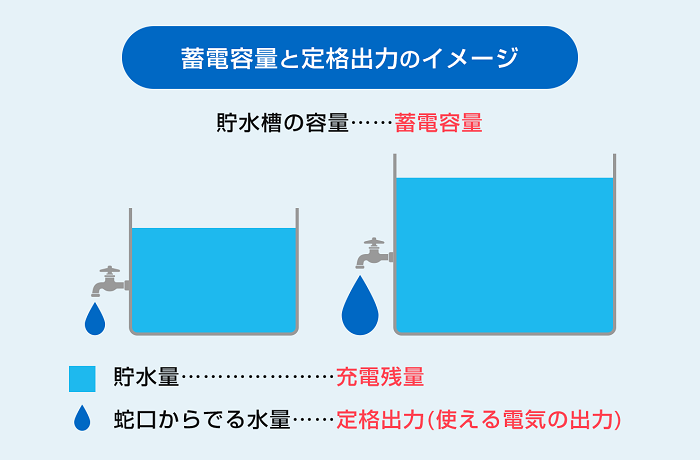

蓄電池の容量とは、「貯めることができる電気の量」を示す数値で、単位はkWh(キロワットアワー)です。

たとえば、蓄電池の容量が「10kWh」とは、「1kWの消費電力の機器を10時間使える」または「2kWの消費電力の家電を5時間使える」ことを意味します。

家電の例を挙げると、IHクッキングヒーター(中火)の消費電力が「1,000W=1kW」程度なので、容量が「10kWh」の蓄電池は「IHクッキングヒーター(中火)を10時間使える」だけの電気を貯めておくことができることになります。

蓄電池の容量が大きいほど、電気が使える時間が長くなります。

出力との違い

蓄電池を選ぶ際に混同しやすいのが、容量と出力の違いです。

容量は「貯めることができる電気の量」ですが、出力は「一度に放出することができる電気の量」を示しており、単位はkW(キロワット)です。

たとえば、容量が10kWhの蓄電池でも、出力が1.5kWであれば、使える家電の合計消費電力は1.5kWまでに制限されます。

具体例を見てみましょう。

- IHクッキングヒーター(中火):約1,000W

- 電気ポット:約800W

- エアコン(冷房):約500W

IHと電気ポットを同時に使うと、合計で1,800W(1.8kW)になります。

これは1.5kWを超えるので、同時には使えません。

一方、IHとエアコンなら合計1,500W(1.5kW)と出力の上限内なので、同時使用が可能です。

このように、同時に複数の家電を使いたい場合は、出力の大きい蓄電池を選ぶことが大切です。

小容量と大容量の蓄電池のメリット・デメリット

家庭用蓄電池は、小容量(5kWh未満)・中容量(5~10kWh)・大容量(10kWh以上)の3種類に分類することができます。

ここでは、次のように小容量と大容量に注目して、それぞれのメリット・デメリットについて説明します。

- 小容量のメリット・デメリット

- 大容量のメリット・デメリット

以下で、詳しく見ていきましょう。

小容量のメリット・デメリット

小容量(5kWh未満)の蓄電池は、停電時の非常電源として割り切って使う場合に向いています。

価格も比較的安価で設置スペースも小さくて済むため、マンションなどの限られた空間にも導入しやすい点がメリットです。

一方、通常時の電気代の節約効果はあまり得られないことがデメリットといえます。

大容量のメリット・デメリット

大容量(10kWh以上)の蓄電池は、電気使用量が多いオール電化住宅などに最適です。

通常時の電気代削減ができ、停電時でも普段の生活に近い電気の使い方ができることがメリットです。

また、すでに太陽光発電を導入している家庭であれば、日中に発電した電気(0円の電力)を蓄電池に貯めて、夜間に使用することもできるので、電気の完全自給自足が可能になる場合もあります。

ただし、初期費用は150万円以上になることもあるため、高額な出費となることがデメリットです。

【シミュレーション】蓄電池の容量で実際にどれぐらいの家電が何時間使える?

「○kWhの蓄電池があれば、どの家電をどれくらいの時間使えるのか」がわかると、蓄電池選びのイメージが具体的になります。

ここでは、代表的な家電をピックアップして、蓄電池の容量別に「どの家電がどのくらい使えるか」をシミュレーションします。

シミュレーションは、次の3通りについて行います。

- 5kWhの場合

- 10kWhの場合

- 15kWhの場合

また、使用する家電とそれぞれの消費電力の目安は以下の通りです。

| 家電の種類 | 消費電力 |

|---|---|

| 冷蔵庫 | 150W |

| 照明(LED 5か所) | 250W |

| テレビ | 100W |

| エアコン(冷房) | 600W |

| IHクッキングヒーター | 1500W |

| 電気ポット | 800W |

以下では、5kWh、10kWh、15kWhに分けて解説します。

5kWhの場合

蓄電池の容量が5kWhの場合のシミュレーション結果は、次の通りです。

| 使用家電 | 消費電力合計 | 使用可能時間 |

|---|---|---|

| 冷蔵庫(150W) 照明(250W) | 400W | 12.5時間 |

| 冷蔵庫(150W) 照明(250W) エアコン(冷房:600W) | 1,000W=1kW | 5時間 |

| 冷蔵庫(150W) 照明(250W) エアコン(冷房:600W) IHクッキングヒーター(1,500W) | 2,500W=2.5kW | 2時間 |

5kWhの蓄電池は、冷蔵庫や照明など最低限の電力使用であれば10時間以上の使用が可能です。

しかし、エアコンやIHクッキングヒーターのような消費電力の大きい家電を使用すると、数時間程度しか持ちません。

このことから、冷暖房を必要としない季節における短時間の停電対策としては十分に対応できる容量といえます。

停電時でも基本的な生活は維持できますが、高出力の家電の長時間使用には限界がある点には注意が必要です。

10kWhの場合

蓄電池の容量が10kWhの場合は、次のようになります。

| 使用家電 | 消費電力合計 | 使用可能時間 |

|---|---|---|

| 冷蔵庫(150W) 照明(250W) | 400W | 25時間 |

| 冷蔵庫(150W) 照明(250W) エアコン(冷房:600W) | 1,000W=1kW | 10時間 |

| 冷蔵庫(150W) 照明(250W) エアコン(冷房:600W) IHクッキングヒーター(1,500W) | 2,500W=2.5kW | 4時間 |

10kWhの蓄電池があれば、冷暖房が必要な季節でも、夜間の家庭での電力使用をおおむねまかなうことができます。

また、太陽光発電と組み合わせることで、昼間に発電した電気を蓄電池に貯め、夜間にその電気を使うという効率的なサイクルが可能になります。

15kWhの場合

蓄電池の容量が15kWhの場合は、次のようになります。

| 使用家電 | 消費電力合計 | 使用可能時間 |

|---|---|---|

| 冷蔵庫(150W) 照明(250W) | 400W | 37.5時間 |

| 冷蔵庫(150W) 照明(250W) エアコン(冷房:600W) | 1,000W=1kW | 15時間 |

| 冷蔵庫(150W) 照明(250W) エアコン(冷房:600W) IHクッキングヒーター(1,500W) | 2,500W=2.5kW | 6時間 |

15kWhの場合は、冷暖房が必要な季節でも夜の暮らしに必要な電力を十分にまかなえるため、普段通りに電気を使うことが可能です。

特に、エアコンやIHクッキングヒーターを気兼ねなく使いたいファミリー世帯には、15kWhクラスの大容量蓄電池が適しています。

蓄電池の最適容量の選び方

蓄電池の最適容量を選ぶためには、単に「容量が大きいほうが良い」と考えるのではなく、以下のように多角的な視点から検討する必要があります。

- 生活スタイル

- 電気を使用する時間帯

- 停電時の備えレベル

- 太陽光発電の有無

具体的には、日常の時間帯別の電気使用量を調べて、いつ・どのくらいの電力を使っているかを把握したうえで選ぶようにしましょう。

たとえば、共働きで子どもが学校に通っている世帯の場合は、夜間の電気使用量が多くなるので、大容量の蓄電池のほうが良いでしょう。

一方で、子どもが独立している夫婦2人の世帯の場合は、夜間の電気使用量もそれほど多くならないと考えられるので、中容量程度の蓄電池で問題ないでしょう。

また、「太陽光発電と併用するのか・しないのか」でも、選び方が変わってきます。

たとえば、太陽光発電と併用する場合は、日中発電した電気を貯めて夜間に使うので、夜間の電気使用量を十分に貯めておけるような大容量の蓄電池がおすすめです。

無駄に大容量にするとこんなに損!

蓄電池は容量が大きくなればなるほど価格が高くなり、10kWh以上になると初期費用が150万円を超えるケースも少なくありません。

しかし、電気の使用量が少ない1人暮らしの方が大容量の蓄電池を導入しても、実際には数kWhしか使わない日が多く、せっかくの容量を無駄にしてしまう可能性があります。

そのため、初期費用と電気使用量などをよく検討し、ライフスタイルに応じた容量を選ぶことが大切です。

そうはいっても、初めて蓄電池を導入する方にとっては、どのタイプが自分に合っているのかわからない方も多いでしょう。

そのようなときは、タイナビ蓄電池の一括見積もりサービスを活用するのがおすすめです。

複数のメーカーや販売店の見積もりをまとめて比較できるので、納得のいく選択がしやすくなります。

「蓄電池を検討しているけれど、どこから始めればいいかわからない」という方は、まずは無料見積もりから始めてみましょう。

蓄電池の最適容量の目安

家庭用蓄電池の最適容量は、次の要素によって変わってきます。

- 太陽光発電の有無

- 世帯人数別

- 電気使用状況別

- 導入目的別

以下で、順番に見ていきましょう。

太陽光発電の有無

蓄電池の最適容量は、次のように太陽光発電を導入しているかどうかで変わります。

- 太陽光発電ありの場合

- 太陽光発電なしの場合

それぞれのケースについて解説します。

太陽光発電ありの場合

太陽光発電を導入済みの場合は、日中に発電した電気を蓄電池に貯めて夜間に使用する「電力の自家消費・自給自足」が目的となります。

一般的には、4人家族で6〜10kWh程度が目安です。

特に、共働き世帯では昼間に家に誰もいないため、発電した電気をほとんど使いきれないことが多く、夜間にその電気を使えるようにするためにはある程度の容量が必要です。

また、近年は売電単価が下がっているので、なるべく多く自家消費することが望ましく、この点からも蓄電池の容量を大きめにしておく必要があります。

さらに、災害時の停電対策も想定している方もいるでしょう。

冷蔵庫や照明といった最低限の生活を1〜2日間維持するには、10kWh以上の大容量タイプが安心です。

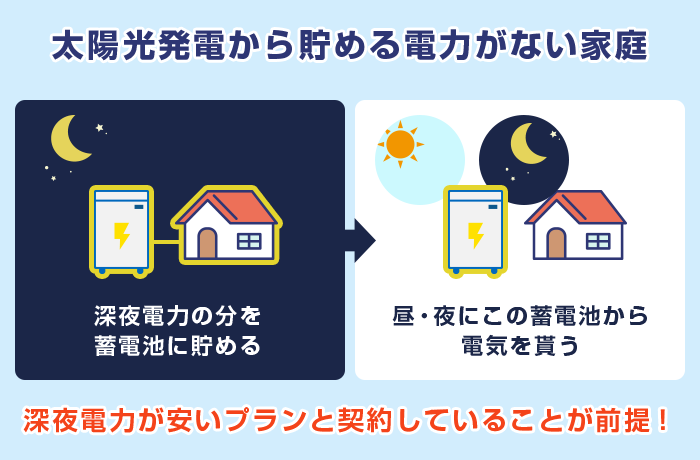

太陽光発電なしの場合

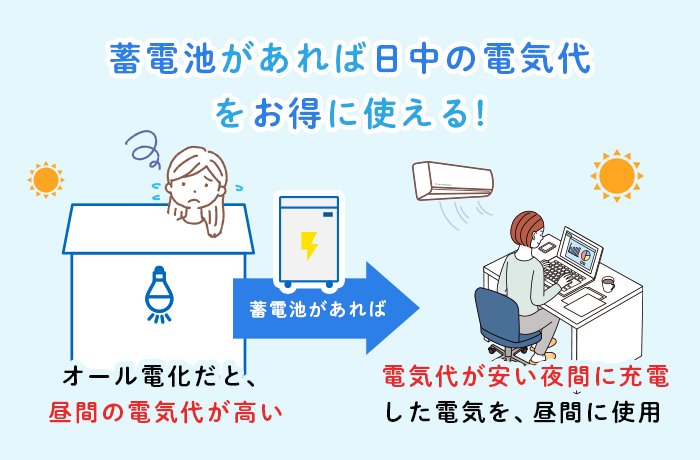

太陽光発電がない場合は、深夜電力が安くなる時間帯別プランを活用し、夜間に蓄電池へ充電して日中に使用することで電気代を抑えることが主な目的です。

この場合、4人家族でも3~5kWh程度の蓄電池で十分なケースも多く見られます。

たとえば、昼間の在宅時間が短く平均的な電気使用量の家庭であれば、3kWhクラスの小型蓄電池でもコストパフォーマンスを発揮するでしょう。

一方で、オール電化住宅や日中も在宅時間が在宅時間が長く、電気の使用量が多い家庭では、6kWh以上の容量があるとより安定した運用が可能です。

また、災害時の停電対策の役割を重視する場合は、8~10kWh程度を検討しましょう。

世帯人数別

一般的に、世帯人数が増えるほど電気使用量も増加します。

そこで、次のケースに分けて最適な蓄電池の容量について解説します。

- 1人暮らしの場合

- 2~3人世帯の場合

- 4人以上の世帯の場合

以下では、それぞれについて見ていきましょう。

1人暮らしの場合

1人暮らしの家庭では、一般的な1日の電気使用量は3~6kWh程度です。

そのため、蓄電池の容量も3~5kWh前後が目安です。

太陽光発電を導入していない場合でも、夜間の安い電力を蓄えて昼間に使うことで十分に経済的メリットが得られます。

太陽光発電がある場合は、5kWh以上の容量があると、日中に発電した電気を夜に使うことができるようになります。

2~3人世帯の場合

2~3人世帯では、電気使用量がやや増えるため、5~8kWh程度の蓄電池が目安です。

太陽光発電を併用している家庭では、日中に発電した電気を夜に無駄なく使うために大きめの容量を選ぶようにしましょう。

また、オール電化住宅の場合は、さらに大きめの容量を選ぶことをおすすめします。

4人以上の世帯の場合

4人以上の世帯になると、1日の電気使用量は10kWhを超えることも珍しくないため、蓄電池の容量も8~12kWh程度を目安に選ぶことが一般的です。

子どもがいる家庭では、テレビや冷暖房、電子レンジなどの家電を頻繁に使うため、電気使用量が多くなります。

太陽光発電を導入している場合は、日中に発電した電気を蓄えて夜間に活用することで、電力会社から購入する電気を大幅に減らすことができるため、10kWh以上の大容量タイプがおすすめです。

また、災害時の停電対策としても10kWh以上を確保しておくと、数日間安心して過ごすことが可能になります。

電気利用状況別

普段どのような機器を使っているかが蓄電池の容量選びに影響します。

次のケースに分けて解説します。

- IHやエアコンを使う場合

- オール電化の場合

- 電気自動車(EV車)に充電する場合

それぞれ詳しく見ていきましょう。

IHやエアコンを使う場合

IHクッキングヒーターやエアコンは、特に消費電力が多い家電です。

たとえば、IHクッキングヒーターの消費電力は1,500W以上で、エアコン(冷暖房)の消費電力は500~2,000W程度なので、これらを併用する場合は最低でも10kWh程度の蓄電池が必要です。

オール電化の場合

オール電化住宅では、調理・給湯・暖房など全てを電気でまかなうため、1日の電力消費量が10~15kWhに達することもあります。

そのため、10kWh以上の大容量蓄電池を選ぶのがおすすめです。

また、災害時の停電対策も考慮する場合は、15kWh以上の蓄電池を検討することで、より安心した備えができます。

電気自動車(EV)に充電する場合

電気自動車(EV)は1回の充電で6~10kWh以上を必要とするため、EVへの充電と家庭での利用を両立させたい場合は、15kWh程度の大容量蓄電池がおすすめです。

また、V2H(Vehicle to Home)を導入すれば、EVのバッテリーを家庭用電源として活用することも可能になります。

そのため、蓄電池単体の容量だけでなく、EVのバッテリー容量も含めてトータルで検討することが重要です。

導入目的別

家庭用蓄電池の容量を決める際には、導入目的も考慮すると良いでしょう。

家庭用蓄電池を導入する主な目的として、次の3つが挙げられます。

- 災害時の停電対策

- 電気代の削減

- 売電

以下では、それぞれについて見ていきましょう。

災害時の停電対策

災害時の停電対策として蓄電池を導入する場合は、最低限の生活を何日間継続したいかによって、必要な容量が変わってきます。

たとえば、冷蔵庫や照明などに使う1日あたりの電力量が約5kWhであれば、2〜3日間しのぐためには10〜15kWh程度の蓄電容量が目安です。

なお、オール電化住宅の場合はさらに電力消費が多くなるため、15kWh以上の大容量モデルを選ぶと安心です。

電気代の削減

夜間の電気料金が安くなるプランを活用して電気代を節約したい場合は、夜間に蓄電池へ充電し、日中にその電力を使う必要があります。

そのため、日中に使う電力量に見合った容量の蓄電池を選ぶことが重要です。

一般的な4人家族であれば、6〜8kWh程度の蓄電池があれば、日中に使用する主な家電の電力をまかなえるケースが多いでしょう。

売電

売電したいケースでは、太陽光発電を導入していることが前提です。

従来は売電単価が高かったので「太陽光発電の電気を全て売る」ことが主流でしたが、近年は売電単価の低下に伴い「なるべく自家消費して余った分を売る」という流れに変わってきています。

この場合は、夜間に使用する電気を貯めるだけの容量が必要なため、5~8kWh程度が一つの目安です。

【容量別】おすすめの蓄電池

蓄電池のおすすめモデルは、選ぶ容量によって異なります。

- 5kWh未満の場合

- 5~8kWhの場合

- 8kWh以上の場合

それぞれの容量に応じたおすすめの蓄電池を順番に紹介します。

5kWh未満の場合

5kWh未満の蓄電池は、1人暮らしや電力使用量の少ない少人数世帯におすすめです。

コンパクトで安価に導入できるため、「夜間の安い電気を昼間に使いたい」「最低限の災害対策をしておきたい」という目的での導入に向いています。

おすすめ機種は、次の通りです。

| 京セラ EGS-LM0320 | 3.2kWh | 屋内・屋外設置 |

|---|---|---|

| シャープ JH-WB1621 | 4.2kWh | 屋内・屋外設置 |

| オムロン KP-BU42-A | 4.2kWh | 屋内設置 |

5~8kWhの場合

5kWh〜8kWhの蓄電池は、一般的な2〜4人家族にちょうど良い容量で、多くの家庭に適しています。

太陽光発電と組み合わせることで、自家消費の割合を高めたい方にも最適です。

また、価格と性能のバランスが取れたモデルが多く、コストパフォーマンスを重視したい方にも向いています。

なお、設置場所の条件はメーカーによって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

おすすめの機種として、以下が挙げられます。

| 京セラ EGS-LM0550 | 5.5kWh | 屋内・屋外設置 |

|---|---|---|

| シャープ JH-WB1921 | 6.5kWh | 屋内・屋外設置 |

| オムロン KP-BU65-A | 6.5kWh | 屋内設置 |

8kWh以上の場合

8kWh以上の大容量タイプは、オール電化住宅やEVの充電を行う家庭、または災害時の停電対策を重視するファミリー世帯に特におすすめです。

電力使用量が多いライフスタイルでも安心して使える容量で、多くのメーカーからさまざまなモデルが販売されています。

おすすめの機種は、以下の通りです。

| 長州産業 CB-LMP98A | 9.8kWh | 屋内・屋外設置 |

|---|---|---|

| 京セラ EGS-LM1100 | 11kWh | 屋内設置 |

| ニチコン ESS-U4M1 | 11.1kWh | 屋外設置 |

蓄電池は大容量化・低価格化している

以前は、10kWhを超える蓄電池は200万円以上が一般的でしたが、近年では150万円以下で導入できるケースも増えてきました。

また、家庭用蓄電池に使われているリチウムイオン電池の技術も進化し、寿命や充放電効率といった性能面も大きく向上しています。

さらに、国や自治体の補助金制度を活用すれば、初期費用を抑えつつ、投資回収までの期間を短縮することも可能です。

必要最低限の容量でスタートするという選択肢もありますが、家族の人数が多い場合や家電の使用頻度が高い場合、または今後EV(電気自動車)の導入を検討している場合などは、余裕を持った容量の蓄電池を選んでおくと安心です。

大容量の蓄電池のおすすめ機種

大容量の蓄電池(8kWh以上などを想定)として、おすすめの機種は次の通りです。

- シャープ JH-WBPDA777

- ニチコン ESS-U4X1

- 京セラ EGS-LM1100

以下では、それぞれの機種を紹介します。

シャープ JH-WBPDA777

容量15.4kWhの大容量モデルで、7.7kWhの蓄電池ユニットを2台組み合わせた構成です。

屋内・屋外どちらにも設置可能で、太陽光発電やV2H・HEMSとの連携にも対応しています。

ニチコン ESS-U4X1

家庭用としては最大クラスの16.6kWhの大容量を備えた蓄電池で、電気代の削減と災害時の停電対策の両立を目指す家庭に最適です。

特に、電気自動車の導入を予定している3〜4人以上の世帯におすすめのモデルです。

屋外設置対応・全負荷型・200V対応といった高い汎用性を持ち、V2Hとの自動連携にも対応しています。

京セラ EGS-LM1100

容量11.0kWhの家庭用蓄電池で、世界初のクレイ型リチウムイオン電池を採用した長寿命が特徴のモデルです。

屋内設置対応の単機能型で、系統連系運転と単独運転のどちらにも対応しています。

使用目的に応じて選べる5つの運転モードを備えており、柔軟な運用が可能です。

あなたにとって最適な蓄電池の容量を選ぼう!

家庭用蓄電池は、電気代の削減や電気の自給自足という点からも、停電時の非常用電源としても大きな魅力があります。

しかし、導入を検討する際に重要なのが、「自分の家庭にとってどれくらいの容量が最適か」という点です。

この点については、一般的な家庭であれば、8kWh以上の容量をおすすめします。

その理由として、近年大容量蓄電池の価格が下がってきているほか、国や自治体の補助金を利用できる場合があるためです!

また、容量に余裕があるほど、電気代の削減効果が高まり、自給自足の実現にもつながりやすくなります。

そうはいっても、蓄電池は高額な買い物になるので、後悔しないためにも複数の業者から見積もりを取り、価格やサービスをしっかり比較検討することが大切です。

そのようなときに便利なのが、タイナビ蓄電池の無料一括見積もりサービスです。

最大5社から、無料で現地調査と見積もりを受けられるため、価格・容量・サービス内容を比較しながら、ご自身に最適な蓄電池を選ぶことができます。

また、お見積もりと合わせて、補助金の利用や導入に関するご相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

編集部おすすめ記事

【2026年】蓄電池の補助金情報まとめ!国・自治体の動向を解説

【2025年最新】家庭用蓄電池メーカーランキング!目的別おすすめメーカーも紹介

蓄電池はやめたほうがいい?向いていないケースや導入をしたほうがお得なケースを解説

蓄電池の導入は元が取れない?取れる?費用対効果を徹底検証

【専門家が解説】10kWh越えの蓄電池価格・性能を徹底比較!本当にコスパが良いのはどれ?

【2026年】家庭用蓄電池の価格相場はいくら?どこが安いのか比較して決めよう