蓄電池とは、一回限りではなく充電して何回でも使用できる電池のことです。みなさんがよく使われる一般的な単三電池などは一次電池といい、放電のみで使いきりです。対して、蓄電池は二次電池と呼ばれます。

実はさまざまなところで使用されていますが、身近なところでは、スマートフォンのバッテリーやEVカーなどに使われています。

このページでは、卒FITを迎えるご家庭の方や、蓄電池に興味があるけどよくわからないといった方、企業で蓄電池の導入を検討している方向けへ、蓄電池の基礎から徹底的に解説いたします。

蓄電池にはいくつかの種類があります。用途などによって使われている種類も違えば、それぞれリサイクル回数や寿命が異なります。

※リサイクル回数・・・充電から放電を1サイクルといいます。

| 概要・用途 | コスト | メリット | デメリット | |

|---|---|---|---|---|

| 鉛蓄電池 | 1859年にフランスのプランテによって発明され、現在に至るまで利用されています。ガソリン車にも搭載されており、エンジンを起動する際に使用されています。 | 1kWごとに5万円 | ・コストが比較的安価。 ・リサイクル数3,000回で高寿命。 | ・充放電のエネルギー効率がほかの電池よりも低い。 |

| ニッケル水素電池 | マイナス極に水素吸蔵合金、プラス極にオキシ水酸化ニッケル、電解液に水酸化カリウムをはじめとするアルカリ水溶液を利用した電池。後述のリチウムイオン電池がでてくるまでは、主にモバイル機器のバッテリーとして使用。現在は、ハイブリッドカーのバッテリーや、「eneloop」など使用されています。 | 1kWごとに10万円 | ・過充電や過放電に強く、急速充放電が可能。 | ・自己放電(※自然と電気が放電していく現象)が大きい。 ・寿命が6〜7年と短い。 |

| リチウムイオン電池 | ノートパソコンや携帯電話など、モバイル機器のバッテリーに用いられる電池です。家庭用・産業用蓄電池でも用いられていおり、現在、大規模施設のための大容量化がすすんでいます。 | 1kWごとに15.5万円 | ・サイクル数35,000回 ・寿命が15年と比較的長い。 | ・コストが高い。 |

| NAS電池 | 大規模電力貯蔵施設、電力負荷平準化、再生可能エネルギーの出力などに期待されている蓄電池で、日本ガイシ株式会社だけが製造しています | 1kWごとに4万円 | ・充放電時の自己放電などがなく、充放電のエネルギー効率が高い ・長サイクルに制限がないなく長寿命 | ・作動温度が300度程度と常温では動作しない。そのため、ヒーター等による加温が必要。 |

| レドックスフロー電池 | イオンの酸化還元反応を用いて充放電をおこなう電池。 再生可能エネルギー拡大のために、電力関係者から大きな期待を寄せられている電池 | ・20年のシステム耐久性 ・材料に発火性のものがないので、常温運転可能 |

家庭用蓄電池設備は家庭用蓄電設備は多様になる中で、その種類は大きく4つに分けられます。

蓄電池と蓄電用パワコンで構成されるオーソドックスな蓄電設備。

特徴

独立電源単体でも使用可能。

メリット

太陽光発電設備の保証期間を気にせず使用できる。

デメリット

変換ロスが生じる。太陽光で発電した電力を蓄電する際に、一度パワコンを通し交流に変換し、さらに蓄電用パワコンでまた直流に戻すため。

太陽光発電用と蓄電池用、両方のパワコンが一体になった太陽光パワコン

特徴

発電した直流電力をそのまま貯めることができる。

メリット

変換ロスが少ない。

太陽光発電を導入していない方は1台で済む。

デメリット

パワコンが10年で故障した場合などに、パワコン一体型のハイブリッド型蓄電池を導入するケースが多い。

太陽光発電用と蓄電用、さらにEV(電気自動車)用のパワコンを一体にしたトライブリットパワコンを採用

特徴

3つのパワコンが一体化している。

メリット

これから太陽光を付ける人はEVも利用できてお得

デメリット

やや値段が高い。

日系統連系タイプで、主にコンセント(商用電源)から電気をためるタイプ。いわゆるポータブル蓄電池。

特徴

容量は小さい。電気代削減というより、BCP対策などで使用。

メリット

コンパクト、低価格、設置工事不要、移動できる

デメリット

容量が小さい、太陽光発電と連携できない

家庭用蓄電池 ・容量1〜kWhから15kWhまで。

近年は家庭用蓄電池も大容量化がすすんでいる。

・寿命、サイクル数はメーカーによって異なるが5000回~15000回程度で15年

・価格は工事費込みで80万〜200万

・サイズ:産業用と比較するとコンパクトに設計されている

・ご家庭の太陽光発電と連携できる

産業用蓄電池 ・容量十数kWh〜20kWhなど

・サイクル数は8,000サイクル超える高性能タイプもあり。

寿命はサイクル数に比例して長い

・価格は、数百万から1,000万を超える

・税制優遇が受けられる(中小企業経営強化税制)2025年まで延長

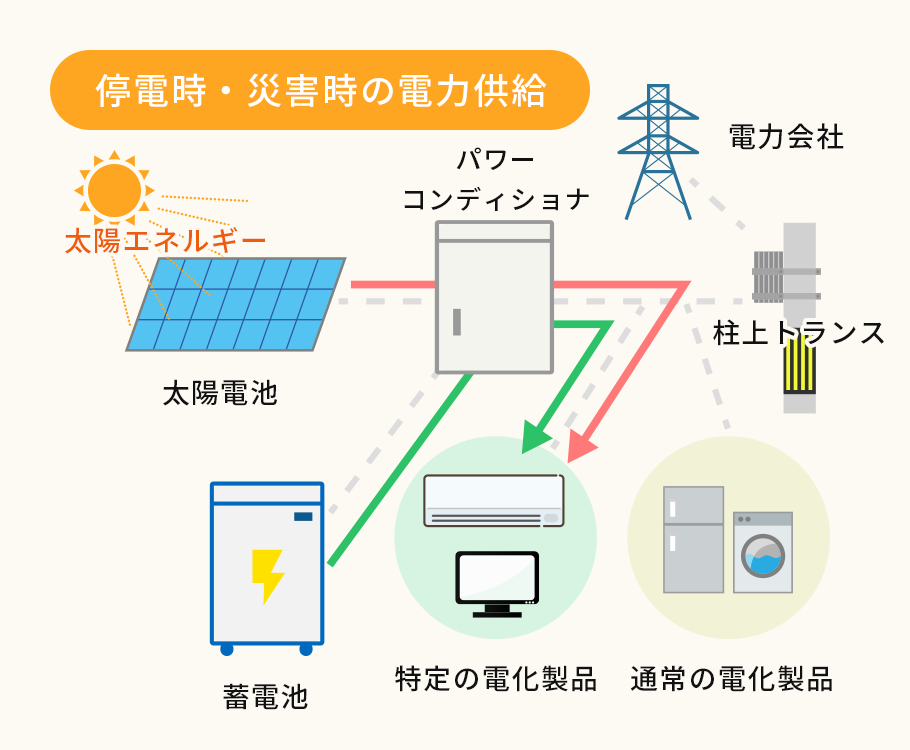

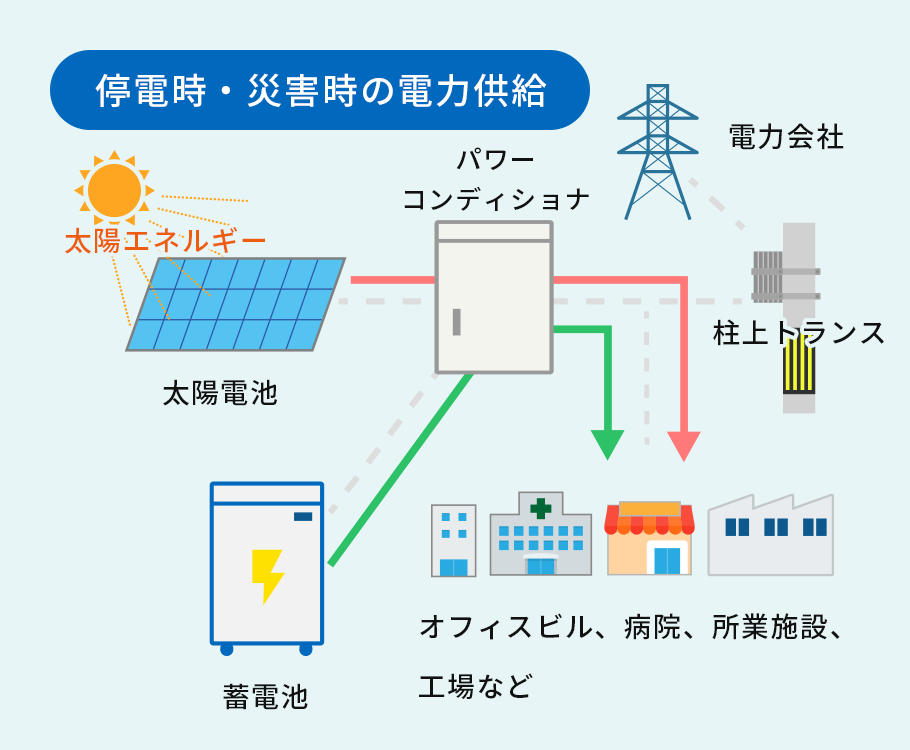

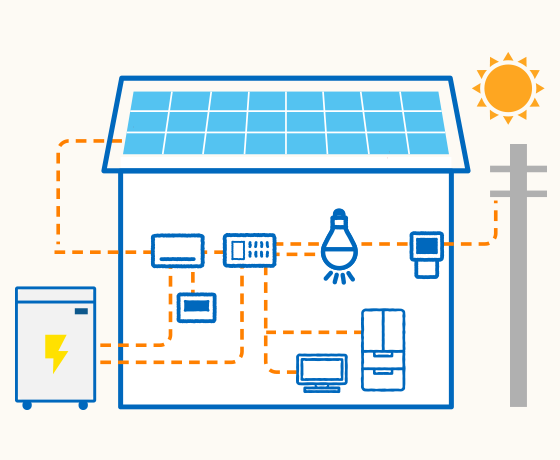

家庭用蓄電池と産業用蓄電池の仕組み、構成について、太陽光発電との連携イメージで捉えていみましょう。

家庭用蓄電池と太陽光発電の連携イメージ

産業用蓄電池と太陽光発電の連携イメージ

蓄電池を導入するとさまざまなメリット・デメリットがあります。メリットもデメリットもきちんと理解して導入しましょう。

災害時にもっとも困るのは、停電。照明だけでなく、冷蔵庫やパソコンなども稼働できなくなり、それがいつまで続くかわかりません。そんなときも蓄電池があれば、安心です。

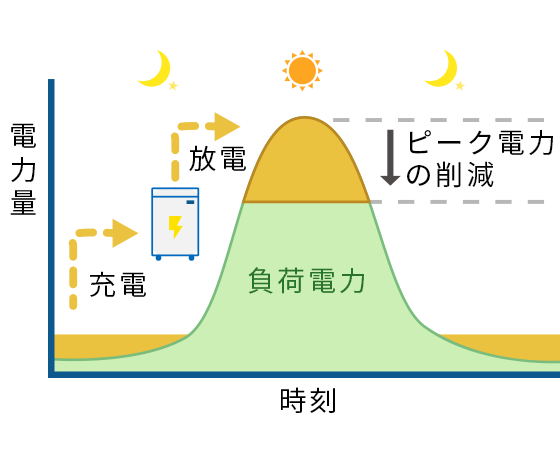

ピークカットとは、日単位または年単位の電力需要のピーク(頂点)を低く抑えることです。

電力需要がピークになる休日や夜間などあまり事業所内電力を使わないときに蓄電池に電力を貯め、電力を多く使う時間帯に放電することで、購入電力の最大量(ピーク電力)を削減することできます。

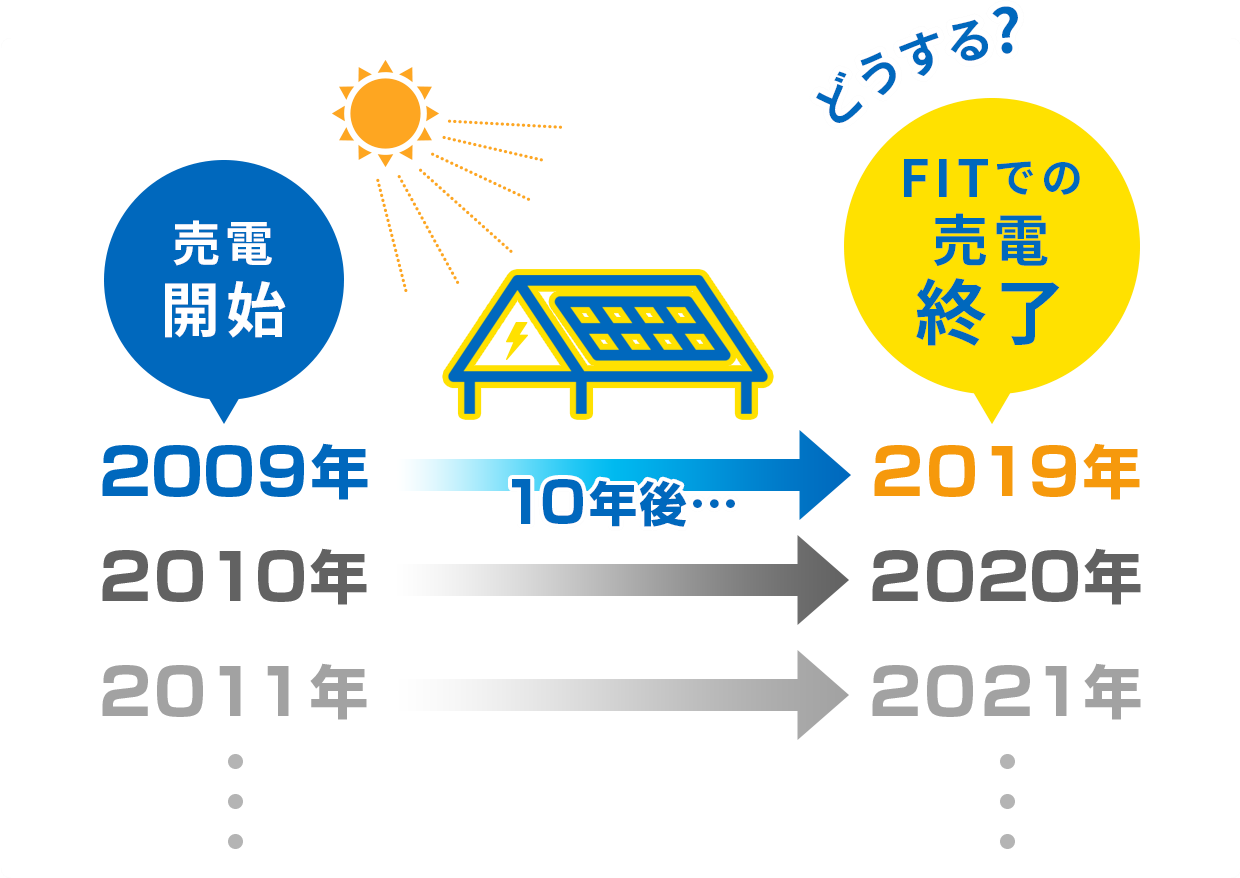

太陽光発電とセットで蓄電池を導入することで、電気料金をかなり節約することができます。また、セットで購入すれば、蓄電池用のパワコン、太陽光発電用のパワコンがセットになったハイブリッド蓄電池を導入することもでき、初期費用も抑えられます。

2019年以降、FITの売電期間である10年が経つ家庭がでてきます。俗にいう、2000年問題ですが、売電期間の終了後の選択肢として、蓄電池を導入して自家消費するという選択肢があります。蓄電池を導入することで、買電が大幅に少なくなり、電気料金削減に繋がります。

特に近年は電気料金が値上がりしているので、安く売電するぐらいなら貯めて自家消費したほうが経済的でもあります。

家庭用・産業用蓄電池として普及しはじめているのは、リチウムイオン電池です。リサイクル回数が35,000回で長寿命なのがメリットですが、まだ高価なのがデメリットです。

ただ、住宅用蓄電池に関しては国・地方自治体から補助金が多く出ている。産業用蓄電池に関しても国から補助金が多く出ている。避難所に指定されている場合はかなり多くの補助金が出る。

蓄電池は何度も充電と放電を繰り返すうちに、徐々に劣化します。劣化すると、充電量、放電量が減少します。だいたい、10年経つと、容量は最初の7割程度になります。ただ、使えなくなるわけではないので、ご安心ください。

各種メーカーより10年~15年の容量保障がある。メーカーの中には充放電を何回やっても容量保証が15年が付いている場合がある。

蓄電池には、屋内タイプと屋外タイプがありますが、どちらも蓄電池を置くスペースが必要です。最近は大きさもコンパクトになりつつある蓄電池ですが、スペースの確保は必要です。

蓄電池の導入は、国が推進しています。より導入を推進していくため、2024年度も国から補助金が交付される予定です。

| 名称 | 令和5年度補正予算「家庭用蓄電池等の分散型エネルギーリソース導入支援事業」 |

|---|---|

| 申請先 | 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII) |

| 対象 | 家庭用蓄電システムを新規設置者 |

| 予算 | 100億円 |

| 補助額 | 補助対象経費に補助率(1/3以内)を乗じた金額。ただし経費によっては上限あり。 |

| 公募期間 | 交付決定日~令和6年3月31日 ※交付申請の補助申請金額の合計額が予算額に達した場合、申請受付期間内であっても交付申請の受付を終了する。 |

住宅用補助金の交付条件として、下記があります。

| 名称 | 令和5年度補正予算・令和6年度本予算「子育てエコホーム支援事業」 |

|---|---|

| 対象 | 家庭用蓄電システムを新規設置者 |

| 予算 | 令和5年度補正予算(2,100億円)令和6年度当初予算案(400億円) |

| 補助額 | 64,000円/戸 |

| 公募期間 | 2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで) |

住宅用補助金の交付条件として、下記があります。

| 名称 | 蓄電池等の分散型エネルギーリソースを活用した次世代技術構築実証事業費補助金DER等導入事業(C事業) |

|---|---|

| 申請先 | 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII) |

| 対象 | 産業用業務用蓄電システムを新規設置者 |

| 予算 | 29億円 |

| 補助率 | 4.8万円/kWh~5.3万円/kWh・1/3以内 |

| 公募期間 | ~2023年12月22日(金) ※交付申請の補助申請金額の合計額が予算額に達した場合、申請受付期間内であっても交付申請の受付を終了する。2021年の場合は、約2か月ほどで補助金が終了しました。 |

産業用補助金の交付条件として、下記があります。

| 分類 | 事業名 | 事業内容 | 主な補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |

|---|---|---|---|---|---|

| A | VPP基盤整備事業 | B-1事業で採択されたVPPアグリゲーターの実証を支援し、事業課題等の調査・分析と必要なシステム開発を行う事業。 | 人件費、実証経費、システム開発費 等 | 定額 | 2.0億円 |

| B-1 | VPPアグリゲーター事業 | VPP基盤整備事業者からのDR指令を受けて、VPP実証を行い、VPP構築に向けて技術実証、制度的課題の洗い出しを行う事業。 | 人件費、実証経費、システム開発費 等 | 1/2以内 | 1.5億円 (コーディネーター) 3,000万円 (リソースアグリ・実証協力) |

| B-2 | V2Gアグリゲーター事業 | 電気自動車等(EV/PHV)を活用し、V2G(Vehicle to Grid)実証を行い、V2G構築に向けて技術実証、制度的課題の抽出を行う事業。 | 人件費、実証経費、システム開発費 等 | 1/2以内 | 1.5億円 (コーディネーター) 3,000万円 (リソースアグリ・実証協力) |

| C | VPP/V2Gリソース導入促進事業 | B-1,B-2事業で採択されたVPP/V2Gアグリゲーターが制御を行う蓄電池等のVPPリソースや制御装置等の導入を支援する事業。 | 産業用蓄電池、リユース蓄電池、PCS(直流交流交換装置)、EMS(Energy Management System)、制御装置、導入工事費、EVPS(電気自動車充電設備)、工事費 等 | 1/2以内 | 設備により異なる |

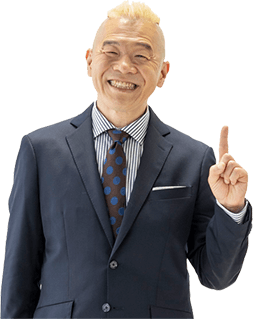

2019年には、2009年以前に太陽光発電を設置し、売電していた一般家庭は10年が経ちます。FITのもと保障された売電価格の期間は10年なので、固定価格による売電期間は終了となる家庭がでてきます。その数は56万件とも言われています。売電期間が終了する家庭は、2019年以降、毎年順次でてきます。

そして、FITによる売電期間終了後のことを卒FITと言います。

そこで、発電した電力を少しでも有効活用するために、蓄電池を導入して自家消費へシフトするなどの対策が必要になります。

特に2023年度は電気料金が大幅に高騰しておりますので、11年目に売電を継続して安い単価で売電するよりも、蓄電池に充電して自家消費する方が爆発的に増えております。

定置用蓄電池の普及は、国の施策として推進されています。世界的な脱炭素化の流れから、再生可能エネルギーは急速に広まっていますが、分散型電源を実現するにも蓄電池の各一般家庭での普及は必須です。

そのため、ZEH(ゼッチ=ゼロエネルギーハウス)への補助金や定置用蓄電池への補助金、EVカーへの補助金など、国からの支援が充実しています。

今後、蓄電池の価格は低減化していきます。補助金がなくとも、より購入しやすい価格となり、一家に一台も夢ではなくなるでしょう。

みなさんはRE100をご存知でしょうか? RE100とは、事業運営を100%再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる企業が加盟するイニシアチブのことです。RE100の参加企業は現在160社を超えています。食品世界大手スイスのネスレ、家具世界大手スウェーデンのイケア、アパレル世界大手米NIKE、日本では、アスクルやイオンなどが参加しています。

このRE100に入るには、事業運営を100%再生可能エネルギーで行うことを宣言しなければなりません。つまり、電気の100%自家消費を目指すということです。

100%自家消費を目指すには、蓄電池が必要不可欠です。

企業が自分たちで使用する電気を、自分たちで作り出す。その実現へ向けて意識の高い企業はすでに走りだしています。

蓄電池の主要メーカーの一覧です。

エリーパワー 主な型番 : POWER iE 6(パワーイエ・シックス)

家庭用蓄電池の補助金 : 調査中

オムロン 主な型番 : KPBPシリーズ

家庭用蓄電池の補助金 : ○

シャープ 主な型番 : JHシリーズ

家庭用蓄電池の補助金 : ○

京セラ 主な型番 : EGSシリーズ

家庭用蓄電池の補助金 : ○

ダイヤゼブラ電機(田淵電機) 主な型番 : EIBS7シリーズ

家庭用蓄電池の補助金 :

長州産業 主な型番 : CBシリーズ

家庭用蓄電池の補助金 : ○

ニチコン 主な型番 : ESSシリーズ

家庭用蓄電池の補助金 : ○

Looop 主な型番 : LPシリーズ

家庭用蓄電池の補助金 : ○

パナソニック 主な型番 : PLJシリーズ

家庭用蓄電池の補助金 : ○

伊藤忠商事 主な型番 : スマートスターLシリーズ

家庭用蓄電池の補助金 : ○

テスラ 主な型番 : パワーウォール

家庭用蓄電池の補助金 : ×

カナディアン・ソーラー・ジャパン 主な型番 : EP CUBE

家庭用蓄電池の補助金 : ○

ネクストエナジー・アンド・リソース 主な型番 : iedenchi

家庭用蓄電池の補助金 : ○

住友電工 主な型番 : POWER DEPOシリーズ

家庭用蓄電池の補助金 : ○

※ 2023年5月現在 タイナビ調べ。詳しくは各メーカーにお問い合わせ下さい。

エネマン 主な型番 : 主な型番 : enシリーズ

産業用蓄電池の補助金 : ○

※ 2023年5月現在 タイナビ調べ。詳しくは各メーカーにお問い合わせ下さい。